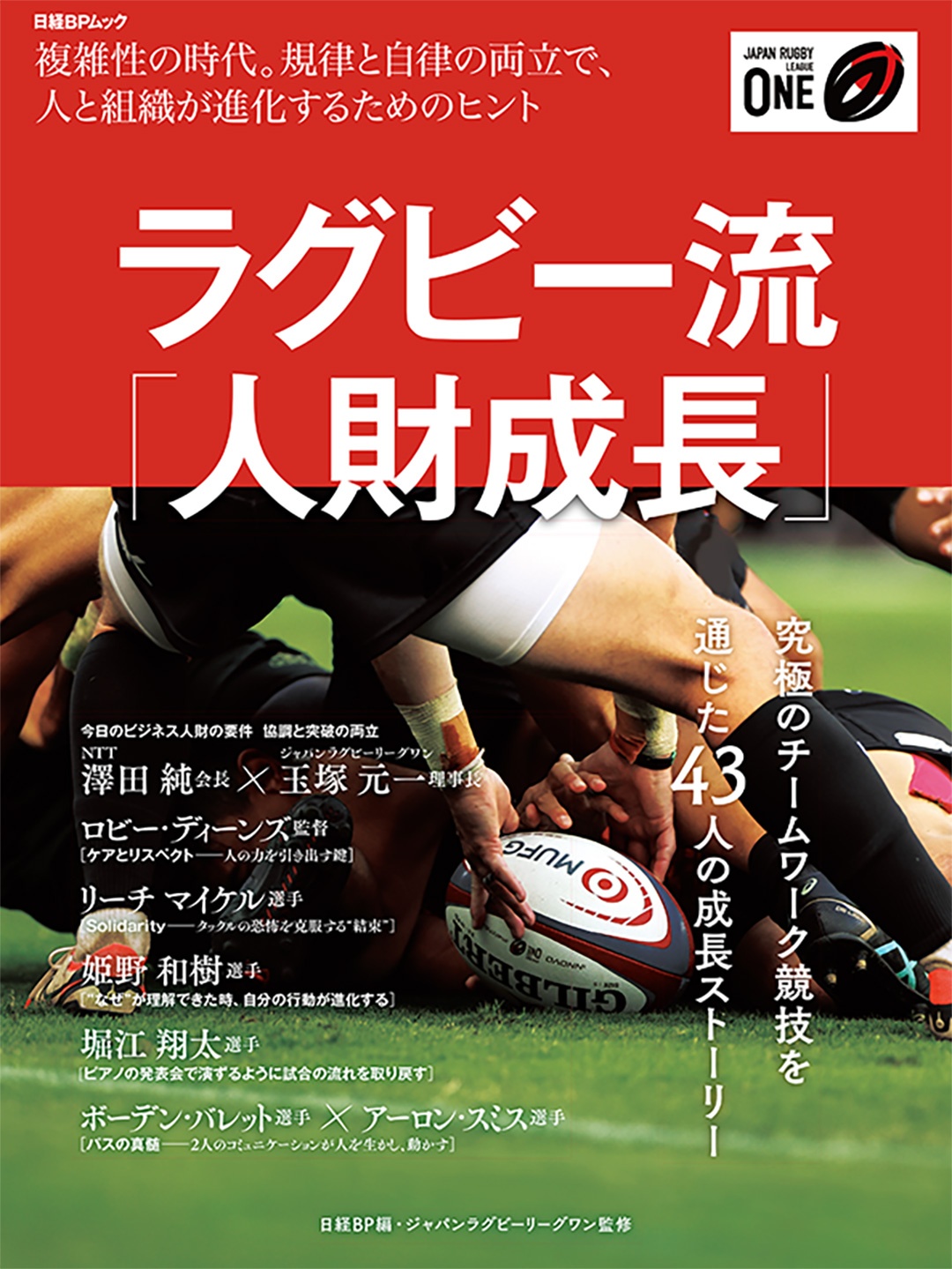

当社のビジョン「はたらきから、笑顔を」に共感いただける企業や人に、実際に働きの中から笑顔を生み出す秘訣や成功事例を取材する『はたらき見聞録』シリーズ。究極のチームワークが勝利を導くラグビーは、実は組織を成長させるヒントがあるのだとか。今回は、ジャパンラグビーリーグワン専務理事の東海林(しょうじ)さんへ、ラグビー流「人財成長」について伺いました。

撮影場所:一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンのオフィスにて(写真左)専務理事 東海林さん、(写真右)取材菊池由佳

―― ラグビーはどのような流れで日本企業へ広まったのでしょうか?まずは、ラグビーが誕生した歴史から教えてください。

一説には1800年代前半のイギリスのパブリックスクールがラグビー発祥の地だと言われています。当時は授業として学校単位の多人数でボールを奪い合う競技があり、新入生の勇気試しとして根付いていきました。次第にただボールを奪い合うだけでは怪我人が続出してゲームとして成立しないということでボールを前に投げないルールが加えられました。ちなみに、手を使わず足だけ使う制限を導入したのがサッカーで、ここでラグビーと枝別れしたと言われています。

―― 海外ではチームワークを学ぶ手段としてラグビーが活用されたようですが、日本ではどうでしょうか?

諸説ありますが、横浜が日本のラグビー発祥の地と言われています。

幕末に外国人居留地ではラグビーを楽しんでいたようですが、日本のラグビーチームとしては、1901年に慶応大学VS横浜の外国人スポーツクラブ「YC&AC」戦が日本初の対戦試合だったと記録されています。

大正時代は教育と結びつけられ、早稲田大学、東京大学、明治大学、一橋大学、京都大学、同志社大学などのアカデミックの場で育まれ、戦前戦後も学生が主導で牽引されました。昭和になると「従業員を一つにするシンボル」として次々と企業で社会人ラグビー部が発足されました。そこで、学生時代にラガーマンだった社員がチームで活躍しさらに広がっていきました。

―― イギリス発祥で、昭和から日本企業に広まっていったのですね。次に、複雑だといわれるラグビーのルールについて分かりやすく教えてください。

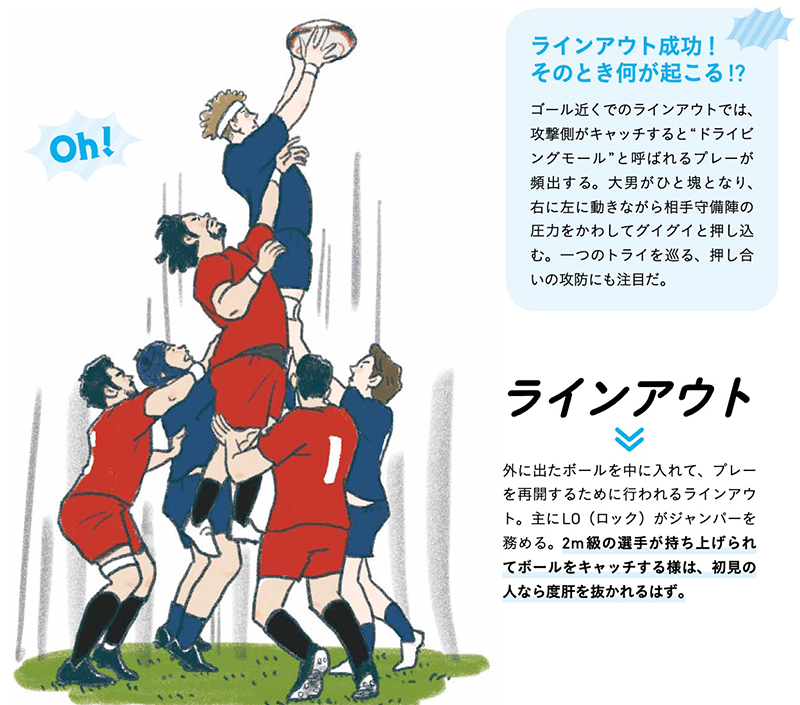

ラグビーは15人対15人の選手で対戦しボールを後ろに投げるというルールがあります。そして、広大なグラウンドで屈強な選手たちがぶつかり合いながらボールを繋げていきます。そのボールがゴールラインを越えてトライエリアにグラウンディングされるとキックの権利が得られ、得点源となります。

出典:ジャパンラグビーリーグワン公式サイト「ラグビーの基礎知識」より解説図を引用

さまざまなフィジカルを駆使したスポーツで、(解説図のように)15あるポジションは特有の役割を持っています。身長が高い人も低い人も、体重が軽い人も重い人も、足が速い人も少し遅い人も、それぞれが活躍できるポジションがあるのが、ビジネスにも通じるラグビーのユニークな特長です。

―― 東海林さんが感じるラグビーの魅力を3つ教えてください。

簡潔にお伝えすると、この3つです。

- フィジカルの迫力

- 利他(リタ)の精神性

- 友情を育む

1番目は、やはりフィジカルの激しさです。

走る、投げる、ぶつかるとそのフィジカルな迫力に心を掴まれて最初はファンになる方が多いですね。

―― 私も初めて秩父宮ラグビー場へ観戦しに行った時、その迫力に感動しました。グラウンドに近い席でしたが、屈強な選手の肉体がぶつかり合うたびにドシンと響く低い轟音が大迫力で、そのスペクタクルに胸が高鳴りました。

ありがとうございます。試合会場にいるからこそ感じるフィジカルの迫力、そして選手たちの息遣いを楽しんでもらえたみたいですね。

―― さらに、「アドバン」「ファイアー」などの掛け声が飛び交って、選手たちが互いを鼓舞し励まし合う姿に、チームの熱い絆を感じました。

2番目は、その絆を強くする選手の「精神性」です。

チームスポーツの中でも、ラグビーは最大人数でプレーをしているので、みているうちにチームワークの奥深さにはまっていくファンが多いと観察しています。さらに、正々堂々と振る舞うフェアプレーもある。これは自己の損失を顧みず他者に利益をもたらそうとする考え方や行動、つまり利他の精神にも通じます。

―― 「利他は、ビジネスにおいて最も大切なことだ」と松下幸之助さんや稲森和夫さんも提唱されていますね。ラグビーにおける利他とはどんなことでしょうか?

ラグビーはボールを後ろに投げるスポーツですよね。これは、後ろの人が自分よりも良い状態でそのボールをキャッチできない限りボールは前へと進まないということなのです。

―― つまり、自分が犠牲になることで後ろの人がボールを運んでくれるということですね。

そうです。そこに喜びを感じる精神性こそが利他に通じ多くの人々の心を魅了しているのだと思います。

出典:ジャパンラグビーリーグワン公式サイト「盛り上がるはコレだ‼︎」より解説図を引用

3番目は友情。

日本だけではなく世界中に友達ができます。ラガーマンだった学生時代、互いに1.と2.を共有することで仲間との深い友情が育まれました。また、私は観戦するのも好きなのですが、ラグビー好きという共通の想いを相手と分かち合うことで、すぐに友達になれるのが最大の魅力だと思います。

こうして日本特定のチームだけではなく、世界中のラガーマンやファンへその輪が広がっていくといいですね。

―― ラグビーの友情が世界へ伝播していく姿を想像してワクワクしました!続いて「ジャパンラグビーリーグワン」について教えてください。一般社団法人が誕生した背景や、現在の活動・取り組みはいかがでしょうか?

大学ラグビーは今年で125年目、企業ラグビーは60年、70年の歴史を持つチームがたくさん存在しています。戦後多くの社会人ラグビーチームができる中、2003年に再編成しトップを競う「ジャパンラグビー トップリーグ」が発足しました。そして2019年にドラマが起きました。

―― 日本代表チームが歴史的な大成功をおさめた、あのワールドカップですね!

そうです。2019年のラグビーワールドカップでは日本中が歓喜に溢れ一気にラグビーファンが増えました。一方、トップリーグ時代に全てのチームで収益性や地域との繋がりが永続的に発展していかないケースがいくつかみられました。そこで、長年ラグビーに携わってきた様々な専門分野の見識者たちの間で議論が行われ、パートナー企業や地域・ファンとのつながりをより深めていく方が良いという結論が出されました。その後、日本ラグビーフットボール協会からチームやリーグへと試合の権利が渡され、2021年にジャパンラグビー リーグワンが発足しました。

―― 東海林さんはここから理事に任命されたのですか?

はい。私もそのタイミングでジョインした人間です。今年で4シーズン目を迎えますが、振り返ると1シーズン目にコロナがあり大変な状況での試合で、当時はファンにも多々ご迷惑をおかけしましたが45万人に観戦いただきました。以降、2年目が75万人、3年目が115万人と順調に観客数を伸ばしています。

――わずか4年間の驚異的なスピードで世界水準のリーグに成長しているのですね!ジャパンラグビー リーグワンの目指す姿、そして選手にはどんな人がいますか?

「あなたの街から世界No.1を創ろう」をビジョンに掲げています。

ラグビーを通じて、ファンはもちろん企業や地域が一つとなり、新しい価値をつくるという想いでスタートしました。現在はそのビジョンに賛同した26チームが参加しています。(企業から)独立したチームもあれば母体企業をもちそのサポートのもとで運営されているチームもある。所属選手は約1400人ですが、実は企業に属しながらプレーをしている会社員の選手もたくさんいます。さらに外国籍選手も約350人所属して多様な選手構成になっているのが特長です。

世界で活躍経験のある海外選手が約60名いますが、中でも2024年にワールドラグビーが選出した男子15人制ドリームチームの選手が6名所属しています。海外から優秀な選手が日本へ来て、日本人の選手やプロの選手と共に競技力を高めてくれます。

―― とても豪華な面々ですね。なぜ、世界レベルの外国人ラグビー選手が日本を選んでくれるのですか?

プレー環境はもちろん、日本社会が素晴らしいからだと言ってくれます。

実際に地方のクラブへ移籍したある外国人選手からは「治安も良く、地域の人たちはおもてなしの文化が根付いていてとても居心地がいい。日本の生活環境は家族が成長する場としてふさわしいと感じています。ありがとうございます」と感謝の言葉をもらいました。

―― おもてなしの心をきちんと受け取ってくれて、日本人としてうれしいですね。

本当にそうですね、私も、世界を舞台に活躍するラガーマンにとって、様々な異文化を経験する中で自分と家族も成長したいと願う選手が多いことに気付かされました。

彼らは日本のラグビーのあり方に期待しています。

―― ラグビーのあり方とは、具体的にどのような姿なのでしょう?

彼らは日本選手の教育だけではなく、様々な社会貢献活動に参加してラグビーのブランド価値を高めてくれています。現在海外のリーグ関係者や協会と、様々な提携の可能性について議論していますが、チームやファン、企業や地域が一体となり、ラグビーを通じて新しい価値を生み出そうとする姿はとても素晴らしいことで、ラグビーのあるべき姿にふさわしい。今のジャパンラグビー リーグワンがさらに発展していくことで、自分たちも発展していく道筋を見せてもらいたいといった声を頂戴しています。

―― 次は、経営のプロでもある東海林さんからみてラグビーとビジネスのどこに親和性を感じますか?組織におけるチームワークの重要性について教えてください。

ラグビーのチームビルディングは、ビジネスで言うところの「戦術アジャイル」のスタイルが重要視されています。

―― アジャイルと聞くと、ソフトウェアやシステム開発などのプロセスで、小さな単位で実装とテストを繰り返しながら開発を進めていく手法のことですよね?

そうです。アジャイルは「素早い」「機敏な」という語彙を持ちますが、状況の変化に対して素早く対応するスタイルとして、近年では組織のあり方や経営手法にも使われています。試合の開始時は15のポジションを一つの戦略で機能させますが、試合中は次々と局面が変わるため、その都度自主的な判断力が必要になってきますので、個々の選手は、局面に合わせて瞬時に自分で状況を判断しプレーを遂行します。

―― 試合中は監督が細かい指示を出すわけではないのですね。だとすると、それぞれの選手に判断能力がないとチームが崩壊してしまいますね。

そう、ただ単に指示に従えばよいということではないのです。監督はスタンドの高い場所で試合全体を見渡していますが、いったんプレーが始まると選手に対して事細かな指示が出せない状況なのです。その個々の判断力自体がチームの強さの源泉となることも含めてビジネスと似通っている点が、ラグビー特有の魅力だと感じます。

―― ラグビーでは「One Team」という言葉があります。組織でひとつの目標に向かうために必要なことは何ですか?

ラグビー経験者は、先にラグビーから組織というものを学びます。

現代社会では規律と自律を両立した高度なチームワークが求められていますが、より複合的な事業展開が求められる中、自社のみでできることは限られてくるので、外部のパートナーシップを迎えいかに組織としてチーム力を発揮していくかが成功の要となってきます。

そこで、プロジェクトメンバーのチームワーク醸成で「利他の精神」が大いに役立ってくるのです。個々の役割の理解を深めた先に、いくつかの戦術と、いく通りかの勝ち筋が見えてきます。それを小さな規模で試してみて、失敗を改善し成功パターンを蓄積していくことが財産となり、最終的にチームを勝利へ牽引していきます。

――確かに、ラグビーにおける勝利の戦術は、ビジネスで言うP(PLAN)D(DO)C(CHECK)A(Action)に似ていますね!

ビジネスで要求されることを先にラグビーで学べることはとても大きなメリットだと感じています。

―― では、東海林さんがイメージする『理想的なチームワーク』はありますか?実際に経験したエピソードがあれば教えてください。

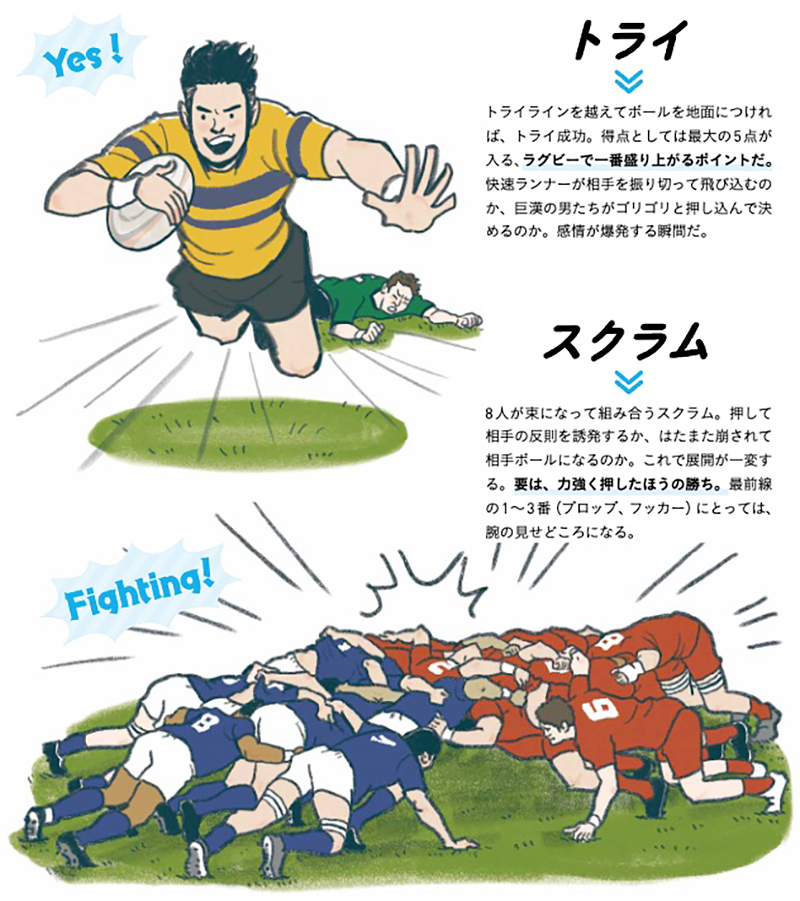

試合の際、フランカーはチームに2名登録されていて、相手からボールを奪い仲間へ渡す役割がありますが、私はこのフランカーのポジションでした。ある試合で、ボールの奪い合いをする局面でもみくちゃになりながら私は真っ先に走り寄り、相手にボールが渡らないよう掻き出すことに成功しました。そして、バックスへ回りそのボールをウィングにいる仲間の選手へつなげて最後ナンバーエイト(No.8)がトライを決めた時に、私より何倍も体格の大きい対戦相手に「ナイストライ」と声をかけられました。このことがたまらなくうれしかったのです。

出典:ジャパンラグビーリーグワン公式サイト「盛り上がるプレーはコレだ‼︎」より解説図を引用

自分の何らかの貢献によって、トライという最高の得点がとれたこと。そしてその努力をみんなが讃えて、トライした選手もボールを掻き出した選手を賞賛し、相手の選手も一つになってファインプレーをよろこび合う。この瞬間ラグビーは本当に素晴らしいスポーツなのだと感動しました。

その後、社会人になってもあの時の感動を覚えていて、自然と同じスタイルで仕事の成果を上げたいと脳が求めてしまう。これは幼少期や学生時代の原体験により、その後の考え方や生き方に大きく影響を与えているのだと思います。

―― 企業のトップにはラグビー経験者が多いと聞いたことがありますが、その原体験が仕事に良い影響をもたらしたのかもしれませんね。

ラグビーだけではなく他のスポーツや音楽もそうかもしれませんが、優れたチームワークの原体験を持つ人は、その後の仕事や人間関係などの社会活動で大いに役立ちます。そういった意味で、若いうちに学ぶことが実はすごく大切なことだと感じます。

私はラグビーによってこの原体験を再現したい。そして、未来の社会人である子どもたちへそのような原体験ができる環境を作ってあげたい。それが経験を持つ大人の役割だと感じます。こうして次の世代へと繋いでいく。それが、リーグワン関係者一同の願いでもあります。

―― キャプテンだけでなくフォワードやバックスなど、ラグビーの様々なポジションでリーダーシップが求められますが、リーダーからの印象に残る言葉はありますか?

「ラグビーは少年・少女をいちはやく大人にし、大人にいつまでも少年・少女の心を抱かせる。」

元フランス代表の主将で、芸術家として活動するジャンピエール・リーブ氏が発した言葉ですが、この言葉の対比に惹かれます。

この言葉は私が20代後半の時に知りました。

自分はラグビーで大人にしてもらった、大人になってもラグビーへの気持ちを忘れずにいると、少年の頃に感じた情熱的で純粋な感情を呼び起こしてくれるのだと、この言葉を解釈しています。

―― ラグビーは激しくぶつかり合うスポーツですが、逆境を乗り越える力はどのように養われますか。また、それをビジネスで応用した経験はありますか?

ラグビーでは辛い練習や厳しい試合もありますが、仲間がいれば耐えられる。自分のミスを他のメンバーが補ってくれた体験をすること。このチームワークの経験はラグビーやビジネスにおいても逆境を乗り切る一番大きな原動力になると思います。逆境のときに自分だけでできることは限られているので、そのときに仲間をどれだけ信じられるか、または、仲間と思いを一つに逆境を乗り越えることができるか、それらは非常に大切なことだと思います。

大人になる最速の要素はチームワークだと思います。

他の人に貢献することが組織の糧となり、最終的に自分の成長へと繋がる。それを教えてくれたのがラグビーでした。初めてチームワークの素晴らしさに触れたときのあの高揚感。大人になってもその原体験を持っていると常にそれを再現したいと考えるし、仕事でもその高揚感が保ち続けられます。

―― でも、次第に仲間が増えると中には意見の衝突や、相性の合わない人も出てきますよね?

当然性格の違いはあります。それは小さな話で、多様な人がいるからこそ達成できることもある。むしろ、違う方が互いの強みと弱みをいかしながらチームで勝利をとりにいけるのではないでしょうか。

ラグビーのチームビルディングでは、最初にパーパス(社会的意義や志)を共有することが重要です。そこに共感する人がきちんと集まり、ベースができると、そのパーパスをゴールとした場合にどのように達成すればいいかをみんなで考えて、それをベースに自分の役割をみいだす。その役割を扶助していくプロセスが大事です。

―― 3年後、5年後、10年後ジャパンラグビー リーグワンがどうなっているといいと思いますか?

3年後は、着実に成長を繋げながら海外の交流やファンの行き来を通じて世界とのつながりを深めたい。5年後は、観客数や事業規模、社会的価値の実現を叶えて世界を代表するリーグになっていること。10年後は、もう一度ラグビーワールドカップを日本に呼びたいと思っています。

元々ラグビーは欧州から輸入して始まったスポーツですが、リーグワンおよびその他のラグビー団体の活動から新しいラグビーのカルチャーが生まれているので、日本でつくった新しいラグビー文化が世界へ広がる状況をつくれると、日本のラグビーに対する恩返しになるのではと思っています。

―― とても貴重なお話をありがとうございます。ここからは、東海林さんの素顔に迫ります。 日頃はどのようなお仕事をされていますか。

ジャパンラグビーリーグワンの専務理事として26のラグビーチームをはじめ、企業や自治体、都道府県協会、ドクター、スポンサーの獲得、マーケティング、財務など、さまざまなファンクションやステークホルダーを束ねています。

―― お仕事のやりがいについて教えてください。

素晴らしいラグビーを永続的に続けていきたい。

結果が出てこその達成感。それがやりがいです。

―― 日々の社内コミュニケーションで、大切にしていることはありますか?

なぜ、ラグビーなのか。なぜ、リーグワンなのか。Whyを心掛けて伝えたい。

それぞれの収益性モデルには、チャンスとチャレンジがあると考えます。

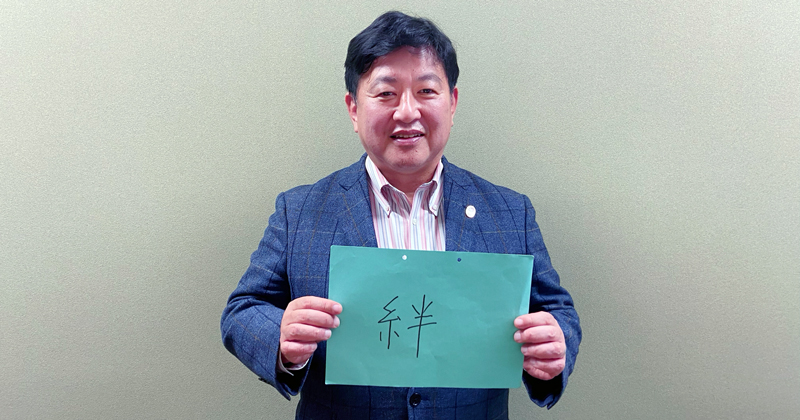

―― 東海林さんにとってズバリ、仕事とは。働く上で一番大切にされている軸はなんですか?なぜその言葉を選んだのかについても教えてください。

絆

共通の目標とビジョンがチームの「絆」を深めるからです。

―― 最近ハマっていることはなんですか?

ラグビーの奥深さを追求すること。

―― 働く中で笑顔が生まれた感動体験やエピソードがあれば教えてください。

ラグビーで「熱狂」の姿をスタッフ一同で一緒に見ること。

2024-25シーズンの決勝戦では5万6,000人に国立競技場へお越しいただきました。この日の試合は素晴らしいドラマがあり、100%の満足度でファンの皆さまがお帰りになる姿をお見送りしている時この仕事をやっていて良かったと心から感じました。

―― 最後に、見ている方へメッセージをお願いします。

スタジアムへ、ぜひ「圧巻の迫力」と「熱狂」を体感しにきてください。

―― インタビューにご協力いただきましてありがとうございました。

(取材日:2025年2月17日 / 取材担当:菊池由佳)

取材にご協力いただいた方

取材に答えていただいたのは、ジャパンラグビーリーグワン専務理事の東海林(しょうじ)さんです。ラグビー界とビジネス界の豊富な知見から「人と組織が進化する」成功メソッドについて、今回の取材にお答えいただきました。