当社のビジョン「はたらきから、笑顔を」に共感いただける企業や人に、実際に働きの中から笑顔を生み出す秘訣や成功事例を取材する『はたらき見聞録』シリーズ。

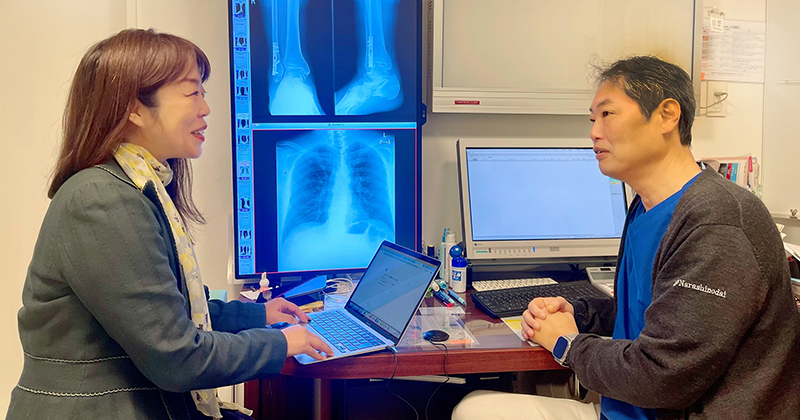

今回は、左手専用マウスなど、メーカーとの共同開発に取り組む整形外科医の宮川院長へインタビュー。働く環境の多様化が推進される中、医療から見た障がい者の働くやりがいについてお伺いしました。

メーカーとの共同開発に取り組む宮川院長へインタビュー

―― 「整形外科医が開発した左手専用マウス」について、多様な働く人の笑顔を生み出していると感じました。さっそくですが、開発に至った経緯について教えてください。

実は、左手専用だけではないですよ。マウスメーカーであるエレコム社が長い年月をかけて、多種多様な人たちが使えるマウスを開発しています。

時代背景としては、少子高齢化問題がある日本市場において競合他社が台頭してくる中、マウスやキーボードなどのOA周辺機器業界がレッドオーシャンになってきたことがあげられます。つまり、日本だけをマーケットにしているとやがて縮小してくるリスクに備えて、新たな市場を開拓する狙いがありました。

―― なるほど。マーケット拡大の動きからだったのですね。

そうです。日本だけではなく世界中の方々をターゲットにして、特に手のサイズが大きい欧米人や、左利きの方、障がい者にも対象を広げて、多様な方が使えるようにバリエーションを設けました。

―― では、エレコム社はどこで宮川院長のことを知ったのでしょうか?

私とのきっかけは6年前くらい。大手寝具メーカーの医師が進める健康枕など、近年メディアでも「医者がすすめるシリーズ」の商材をよく目にすると思いますが、医師としてメーカーのモニターをする中で、解剖学の視点で商品の仕様を見たときに動きはどうか意見を求められるようになりました。

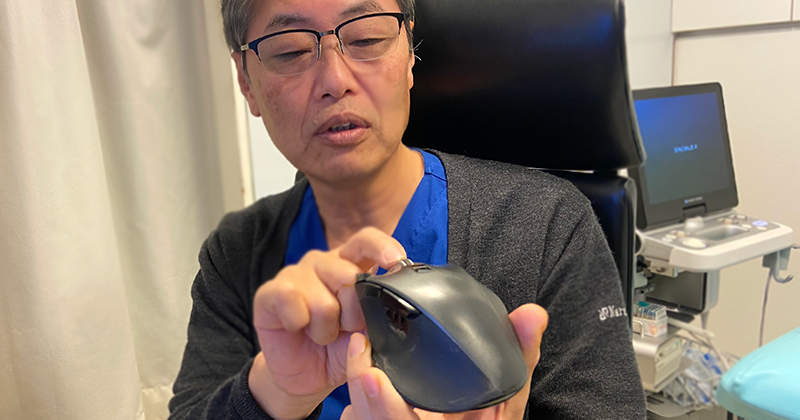

―― 誕生秘話をありがとうございます。では、実際に商品を見ても良いですか?

手首と指への負担を極限まで抑えた"EX-G"マウス 12製品(エレコム製)

手首と指への負担を極限まで抑えた"EX-G"マウス 12製品(エレコム製)

左利きの方や、右手に障がいを持つ方をターゲットにS・M・Lを、特に手が大きい海外の方向けにLLサイズを展開しています。カラーバリエーションは黒・青・白色の3種類、合計24種類あります。年齢や性別もボーダレスに使ってもらえるようデザイン面も工夫しました。

―― こだわりポイントはありますか?

形やボタンの角度にはこだわりました。

人間の特性に基づいて使いやすく快適に設計するエルゴノミクス(人間工学)スタイルで開発していますが、1つのマウスをリリースするまでに数年以上かかります。そしてこれには解剖学が関係してくるのでプロットテストが最も重要になってきます。

―― どんなテストですか?

まずはメーカーから3Dプリンターで仕上げたプロットタイプが送られてきたら実際に使ってみて、何度もユーザーテストを行ないます。

一般的な平面タイプのマウスではなく、斜めに角度がついたマウス

解剖学的にみると、マウスボールが地面に対して垂直になっているので中指の動きが干渉され修正したり、マウスのこの部分は傾いている必要がある。手の位置を合わせるとどうかなど検証していきます。このような感じで、技術者やデザイナーだけではなく様々な専門家の意見も取り入れて仕様をブラッシュアップしていきます。

「こうなったらいいよね」という私のアドバイスから商品開発の企画が立ち上がった経緯もあり、プロットタイプができると針筋電図(はりきんでんず)で、実際に自分の腕に針を刺して筋肉の動きをチェックするマウスのテストも行いました。

―― 針筋電図とは、なんですか?

全身の筋肉は収縮活動する際に、微弱な電気信号を発生させているのですね。

その電気信号を「筋電」と呼びますが、筋肉が収縮活動時に発生する微弱な筋活動電位の変化を検出した筋電位波形のことを筋電図といいます。

―― 針を刺すだなんて、とても痛そうです。

針を刺したままマウスを操作して筋肉の収縮を確認します。痛みは耐えられる程度ですよ。

―― 産みの苦しみともいえますね。購買したユーザーからの反響はいかがですか?

ネットからユーザーレビューを見ると「使いやすい」という声が多いのですが、基本的に自分が使いたいものを作っていただけなので、誰かのために作ったなど言うのは仰々しくてお恥ずかしい。みなさんが使ってくださっていることが、本当にありがたいです!

―― さて、ここからは障がい者の労働環境について質問させてください。

2024年4月より、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。日本における障がい者が働く環境について、宮川院長はどのようにお考えですか?

現状は、企業からの一方向的な取り組みが多いと感じます。

法律で雇用率が定められているので守ってはいるが、お給料だけ支払って具体的な業務などは全て専門の施設団体に任せているように思えるのです。たとえば、日本を代表する大手企業に在籍しているけど、実はその会社のオフィスで働いているのではなく、地方にある畑や工場へ派遣されて作業をするケースが多くみられます。

それが絶対ダメだと言うわけではなく私の考えですが、仕事をして賃金が得られるのは幸せなことだと思う一方で、障がい者の視点でみると、自分が好きな仕事をしている自負や、大企業で働いているという誇りや達成感などがあまり得られないのではないかと、そこに違和感を感じます。この会社で働く意義はなんだろうと考えると、本当の意味での満足度に繋がっていないのではと疑問です。

―― なるほど。では、本当の意味でのやりがいとはなんでしょう?

障がい者の視点に立った好きな仕事を提供して、仕事で幸せを得られること。

それが、やりがいにつながると信じています。

―― 具体的にはどのようなイメージですか?

できる限り働きやすい環境を整えることが必要です。

手足が不自由な方はできるだけ以前と同じような仕事か、あるいは新人や若手社員が代わりに手足となり彼らを指導する仕事とか。これは、新人教育やナレッジが蓄積されるので会社にとっても恩恵が得られますね。

他にも、たとえば、会社のビルの屋上に農園を作りそこで働けると理想的です。同じ場所で同僚と一緒に働きながら、何かしら自分がこの会社の役に立っていると思える環境を作ることがベストです。

そのためには、以前と同じ環境で働き続けられるようにIT技術でサポートするのがいいと思います。そして、私も障がい者が健常者と接する機会をもっと多く作れるように、多様な方々と協業しながらいろんな形で模索していきたいと考えています。

―― IT技術はどのように活用するのですか?

たとえば、身体に障がいがある方は細かい作業ができる義手、歩けない方は小回りの利く電動車椅子やロボットがありますね。こういった技術は日々生まれているのでうまく活用して業務の幅を広げていくこと。

仕組みとしてなにができるかは政府が考えるべきだと思いますが、そういった社会にするために私たち一人ひとりが自分ごととして意識を持ち、お互いが常に心地よく働くために何か手立てがないかなと、共に働ける環境を模索する必要があります。

―― そのために、周りはどのようなことに気をつけると良いですか?

できない人に対して、自分の一般的な経験値や価値観で「少数派」のレッテルをはらないこと。イライラしてもしょうがない。実は、医学的にも健常であるという定義はないのです。私たちがするべきことは、病気などの理由でうまくできない人たちに対して、どこまで普通に接することができるかが大切。

まず私たちは、彼らが時間をかけてできることを探して、100%完全に業務ができなくてもいい文化にすること。以前のように早く話せないし早く歩けなくても、それを容認する職場環境を用意できるといいですね。

当院でも5年以上、精神的な障がいを持つ理学療法士の女性と一緒に働いていた経験があります。「そういった方が診てくれますがいいですか」と了承を得た患者さんに絞って彼女に診てもらうようにしました。また、通常20人くらいの診察目標がありますが、彼女のできる範囲で働いてもらえるよう、半分でいい前提で仕事をしてもらいました。

―― でも、大変なこともあるのでは?

時には急に感情がコントロールできなくなり突然職場に来なくなったこともありました。そんないくつかの経験を経て、こういう気分の時はこういう行動を起こす傾向があるなど、日頃から周りが気をつけて観察して心構えや対策を練ることで改善されたこともありました。ただ、全て対策できたかというと正直、難しいこともありました。

でも、それが面倒だからと専門施設へ丸投げするのではなく、周りが知恵を絞りながらCSR(企業の社会的責任)を一人ひとりの意識に落としていくのが良いと思います。

―― 症状にも個人差がありますよね。健常者と接しながらやりがいを持って働ける、理想の職場のあり方とはなんですか?

症状の重い方を別の場所に隔離すれば良いのかというと、私は正解ではないと思います。

良い事例があります。障がい者がサービス提供していることをお客さまが理解した上で来店する「分身ロボットカフェ」をご存知ですか?

―― たしか、重度の障がい者が自分の分身となるロボットを遠隔操作してサービスするカフェですよね?情報番組で紹介されているのをみました。

その通り。世の中には様々な病気が原因で、外出困難になった方が自宅でテレワークできるような環境や働き方をつくりだしていて素晴らしいなと注目しています。

分身ロボットカフェは、寝たきりになっても会いたい人と会え、仲間と共に働き、自分らしく生きられる社会を作る実験をしているオリィ研究所が2012年から運営しています。事業コンセプトも素晴らしいので公式サイトから引用して紹介しますね。

寝たきりになったら、人生は何もできない。

多くの人がそう感じてきたはずです。

「人類の孤独の解消」をミッションとする。

「寝たきりの先輩」 私たちはALSなどの重度障がいがあり外出困難な仲間達を、そう呼んでいます。

誰でも、生きる限りいつか寝たきりになります。

しかし、その先どうやって自分らしく、孤独にならずに生きていけばよいのか、 寝たきりの先のロールモデルが人類には足りません。

寝たきりの先輩達と共に行う挑戦は、その先へいく道標となると確信しています。

―― 素晴らしい!ロボットの向こう側に寝たきりの方がいるなんて、なんだか不思議です。行ってみたくなりました。

私もずっと子どもたちを連れて分身ロボットカフェに行ってみたいと思っていますが、いつも満席でなかなか予約が取れず、まだ行けてないのですよ。

―― 子どものうちから障がいのある方に触れあうのは良い経験になりますね。

そう。それが当たり前の社会になるといいですね。

大変だけど向き合い話し合うことで、より理想の形に近づけていくしかない。模索しないと何も進まない。だから、あり方を模索し続けたいです。

―― 人生の途中から障がいを持つ方へ、どのような心の持ちようや姿勢があるとよいでしょうか?

「死の受容過程」をご存知ですか?

これは、精神科医であるキューブラー・ロスが、ガンの末期患者が死を受容していく過程を5段階に区分したモデルです。理論は以下になります。

第1段階「否認」

現実を否定し「そんなはずはない」と感じる。

第2段階「怒り」

なぜ自分が、と怒りを覚える。

第3段階「取引」

状況を変えようと願う。

第4段階「抑うつ」

深い悲しみを感じる。

第5段階「受容」

状況を穏やかに受け入れる。

これらは順番通りではなく人によっても異なりますが、生まれながらに、そして人生の途中で障がいを持つことになった方にも、自分の現実を受け止める過程でこの5段階を辿るのではないかと想像します。そしてこれは、家族や友人・同僚など周りの人が障がい者の感情を理解して支えることにも活用できそうです。

―― どのように取り入れたらいいですか?

たとえばこのような感じはいかがでしょう。

第1段階「感情を尊重する」

否認や怒りなどの感情を自然なものとして受け止める。

第2段階「寄り添う」

側にいて話を聞き、孤独にさせない。

第3段階「希望を支援する」

リハビリや目標に向かう意欲を応援する。

第4段階「自分のケアも大切に」

家族も感情をケアし、必要なら支援を受ける。

第5段階「長期的な視点で共に生きる」

感情の変化を見守り、柔軟に対応する。

―― 共に幸せに生きるために、この受容モデルが新たな道を見つけるヒントになるといいですね。貴重なお話しをありがとうございます。さて次は未来に向けて、宮川院長は、3年後、5年後、10年後、働く環境の多様化がどうなっているといいと思いますか?

健常な方だけではなく多様な方々が社会に貢献できる環境になるといいなと思います。

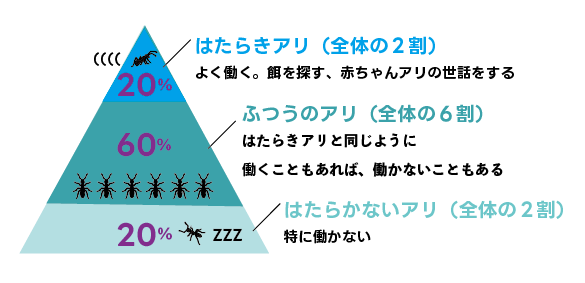

たとえば「働きアリの法則」をご存知ですか?

集団を「よく働く・普通・働かない」に分けたとき、よく動くアリは全体の2割、普通のアリが6割、働かないアリが2割になるということです。

○よく働くアリを残しても法則は変わらない

よく働くアリのみが集まると非常に効率的になるのではないかと想像しますが、よく働くアリのみを集めても、その中から6割の普通のアリ、2割の働かないアリが自然に出てくるそうです。つまり優秀なアリのみを残してもすべてのアリが働くわけではなく、2:6:2になってしまうのが特徴です。

○働かないアリを残すと働きアリが出てくる

働きアリの法則では、働かないアリや普通のアリのみを残しても2:6:2に分かれて動くようになります。

人も同じ状況が見られると言われています。この法則から、人間社会のあらゆる場面でも効率的な役割分担や休息の重要性を学ぶことができますよね。

社会からマイノリティを排除しようという考え方ではなくて、いかに共存していくかという考え方や姿勢が大切で、それが多様性なのだと思います。

―― とても勉強になりました。ありがとうございます。

ここからは、宮川院長の素顔に迫ります。

―― 日頃はどのようなお仕事をされていますか。

整形外科をメインとした町の開業医と、ITシステム開発会社「メディカクラウド」の社長の2足の草鞋を履いてます。

―― 日々の医療コミュニケーションで、大切にしていることはありますか?

健康・予防事業で自助✖️互助を目指しています。

2015年から自治体と連携して「健康ポイント事業」に携わっています。地域住民は歩けば歩くほどポイントが貯まっていく健康支援や予防医療を目指したサービスですが、この事業を行ったところ年齢や性別を問わず、参加者一人あたり3000歩ほど増加して体重の減少がみられ、参加者の95%に継続してもらっています。

この事業は、運動することによる健康効果が注目されますが、私はそれ以上にこの活動を介して、地域における自助と互助を高めることにつながると考えています。たとえば、この活動をきっかけに、これまで引きこもりがちだった人が外出するようになれば、外出先で人とのコミュニケーションが生まれます。そのうち「せっかくだから一緒に行こうか」「お茶でも飲もうか」という仲間意識ができるかもしれません。こうした流れを生み出すことが理想です。

―― 宮川院長にとってズバリ、仕事とは?

「生きがい」です。

もちろん、来院患者さんに「よくなりました」「元気になりました」と言っていただくことに喜びを感じますが、それと同じくらい地域の人たち全員が健康になる、幸せになることに協力していくことも大切な仕事だと感じています。

地域の高齢者は支えられる存在にあらず。地域社会をつくる一員であり、医療介護にも参画してもらう必要があると思っています。

―― 宮川院長のお仕事のやりがいについて教えてください。

必要としてくれている人がいるから仕事ができます。それがないとなかなか仕事はし続けるのは大変ですよね。そう考えると、必要としてくれている人がいるってうれしいことです。

―― 働く上で一番大切にされている軸はなんですか?

「人を笑顔にすること」です。

―― 最近ハマっていることはなんですか?

子どもと遊ぶことが何より楽しいです。

―― 一緒に仕事をしてみたい、一緒にプロジェクトを形にしたら絶対面白いと感じる人はいますか?

システム系の会社でソフト面での制作が多いので、エレコム社のようにハードを製造している会社や団体と組んで仕事をしてみたいですね。

―― 宮川院長が働く中で笑顔が生まれた体験やエピソードがあれば教えてください

平均1日に200人もの外来患者さんを診ていますが、どうしても整形外科というところは外傷や腰痛などの苦しみをかかえて来られる患者さんが多いので、当院に来ていただいてその痛みを和らげることで、ホッと安心した笑顔が日々生まれていると信じています。

―― 最後に、見ている方へメッセージをお願いします。

自分のやりがいの中心は、「人々の健康と幸福を支えること」です。

患者さんが「元気になった」「生活が楽になった」と喜んでくださる瞬間に大きな達成感と喜びを感じます。

今後求められることは、多様化する社会における人々の相互協力や共生を推進することで、地域の高齢者や障がいのある方々も、支えられるだけの存在ではなく、地域社会の一員として役割を持ち、参画できる仕組みを作ることが必要です。

今、医療だけにとどまらず、地域社会全体が健康で笑顔あふれる生活を送れるように、微力ですが貢献できていることに感謝しています。

―― インタビューにご協力いただきましてありがとうございました。

(取材日:2024年11月18日 / 取材担当:菊池由佳)

取材にご協力いただいた方

取材に答えていただいたのは整形外科医であり、ITシステム会社の代表である宮川院長です。医療的知見から障がい者の働くやりがいについて、今回の取材にお答えいただきました。