「働きがい」という言葉が、近年ますます注目を集めています。しかし、その定義や実現方法は、時代とともに変化しつつあります。そんな中、新たな視点として浮上してきたのが「ESG」です。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったこの概念は、企業の持続可能性や社会的責任を評価する指標として知られていますが、実は従業員の働きがいにも大きな影響を与えているのです。

そこで今回は、昨今「ESG」が注目されている背景、企業や従業員にもメリットのある「ESG経営」の考え方、ESGが従業員の働き方や企業文化にもたらす変化についてまとめました。

なお、今さら聞けないESGの基本について解説したお役立ち資料をご用意しました。本コラムではその一部を公開しています。お役立ち資料ではESGの取り組みを成功させる4つのポイントなども解説しています。ぜひ、本コラムと合わせて参考にしてみてください。

なお、今さら聞けないESGの基本について解説したお役立ち資料をご用意しました。本コラムではその一部を公開しています。お役立ち資料ではESGの取り組みを成功させる4つのポイントなども解説しています。ぜひ、本コラムと合わせて参考にしてみてください。

ダウンロードはこちら

目次

●ESGとは?●ESGが重要視される背景

・企業の社会的責任が重視されている

・ESGが投資の新しい基準になっている

・国連の「責任投資原則(PRI)」の策定

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のPRI署名

・国連によるSDGs採択

●ESGが従業員エンゲージメントに与える影響

●社会的責任を果たす企業ほど、従業員の働きがいが高まる傾向に

●ESG成功のカギは、バックキャスティングとアウトサイド・イン思考

●企業におけるESGの取り組み事例5社

・森永製菓株式会社

・TOTO株式会社

・コニカミノルタ株式会社

・イオン株式会社

・キヤノン株式会社

●まとめ

ESGとは?

ESGとは「環境(Environment)」「社会(Social)」「統治(Governance)」の3つの要素の頭文字を組み合わせた言葉で、これらを考慮した投資や経営、事業活動を指します。

従来の企業活動は短期的な利益を追求することに重点が置かれがちでしたが、その結果、地球温暖化や異常気象、人権問題などの社会問題が顕在化しています。ESGは、企業が長期的な視点に立ち、地球全体の持続可能性を考慮した責任ある行動をとるための指針として注目されています。

Environment(環境)

「Environment(環境)」の分野では、気候変動や資源枯渇、廃棄物、汚染、森林破壊など、人類の経済活動によって引き起こされた環境問題への対応が求められています。

企業は、温室効果ガスの削減、再生可能エネルギーの活用、資源の効率的利用、廃棄物の削減とリサイクル、環境に配慮した製品開発などに取り組むことで、環境負荷の低減を図ることが重要です。また、環境関連の法規制の遵守や、環境マネジメントシステムの導入などを通じて、環境リスクを管理することも求められます。

Social(社会)

「Social(社会)」の分野では、労働者の権利や多様性の尊重、製品の安全性、消費者保護など、企業と社会の関わりに関する課題が含まれます。

具体的には、適正な労働条件の確保、ハラスメントの防止、ダイバーシティの推進、サプライチェーンにおける人権配慮、誠実な情報開示、安全な製品・サービスの提供などが求められます。企業は、これらの課題に真摯に取り組むことで、ステークホルダーからの信頼を獲得し、社会との共生を図ることが重要です。

Governance(企業統治)

「Governance(企業統治)」の分野では、企業の意思決定プロセスの透明性や、不正行為の防止、リスク管理体制の構築などが課題とされています。

企業は、独立社外取締役の選任や、情報開示の充実、内部統制システムの整備、コンプライアンス体制の強化などを通じて、健全な企業統治を実現することが求められます。また、株主の権利を尊重し、適切な情報提供を行うことで、投資家との建設的な対話を促進することも重要です。

ESGが重要視される背景

ESGへの関心が高まる背景には、グローバルに拡大する持続可能性の問題への意識の深化と、その解決策としての企業の長期的価値向上があるといえます。このトレンドを促進する要因には、いくつかの重要な出来事や動きが存在しています。

・企業の社会的責任が重視されている

ESGが重視される理由の一つは、企業の社会的責任(CSR)が重要視されるようになったためです。近年、企業における粉飾や倫理的な問題が相次ぎ、労働環境の改善が求められるようになり、企業が引き起こす環境問題への関心も高まっています。その結果、企業は単なる利益追求だけでなく、社会や環境との共生を重視し、持続可能な成長を目指す姿勢が求められるようになりました。このように、ESGは企業の果たすべき責任の指標として位置付けられています。

・ESGが投資の新しい基準になっている

ESGの重要性が高まっているもう一つの理由は、ESGが投資判断の重要な基準となっていることです。従来、投資家は企業の売り上げや利益などの財務情報を重視していましたが、近年では非財務的な要素も考慮されるようになっています。特に、環境、社会、及びガバナンスの観点が重要視されており、企業は投資を獲得したり、事業拡大のために融資を受けたりする際に、ESGへの取り組みが必要不可欠になっています。

・国連の「責任投資原則(PRI)」の策定

2006年、国連と国際的な投資家グループによって「責任投資原則(Principles for Responsible Investment:PRI)」が策定されました。 PRIは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の問題を投資活動に組み込むための枠組みを提供するもので、ESG要因を意識した投資判断の重要性を強調しました。この動きは、ESG投資が広まるきっかけとなりました。

・GPIFのPRI署名

2015年、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRIに署名しました。このことは、世界最大の年金基金であるGPIFがESG投資の重要性を認識し、多くの日本企業や投資家がESGに関する取り組みを加速させるきっかけとなったと言われています。

・国連によるSDGs採択

2015年、国連が「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択しました。SDGsは2030年を目標とした国際的な持続可能な社会の実現を目指す合意です。ESGとSDGsは密接に関連しており、企業はSDGsの達成に貢献するためにESGに基づく取り組みを強化しています。

ESGが従業員エンゲージメントに与える影響

ESG(環境、社会、ガバナンス)経営は、今や企業にとって単なる流行語ではなく、従業員満足度と企業の長期的な成功に不可欠な要素となっています。ESGへの取り組みは、優秀な人材の確保、従業員のモチベーション向上、ひいては企業の成長に繋がり、企業価値の向上に貢献します。

まず、環境の観点(E)は、企業が持続可能性を重視することにより、従業員にとって誇りをもって働ける職場環境を作り出します。環境への配慮がある活動を行うことで、従業員は社会的に責任ある組織の一員であるという認識を持ち、これがモチベーションの向上や生産性のアップにつながります。

次に、社会の観点(S)は、従業員をはじめ顧客や地域社会との関係構築における企業の姿勢を映し出します。良好な労働条件の整備や人権の尊重、社会貢献への積極的な取り組みは、従業員の満足度を高め、企業への忠誠心を醸成します。

最後に、ガバナンスの観点(G)は、企業のリーダーシップがどのように運営されているか、また株主やステークホルダーとの関係がどう管理されているかを示唆します。透明性の高い経営ガバナンスは、従業員が企業の将来ビジョンを理解し、組織の一員であることへの誇りや動機づけに繋がります。こうした要素は、従業員満足度の向上に不可欠です。

社会的責任を果たす企業ほど、従業員の働きがいが高まる傾向に

近年、環境、社会、ガバナンス(ESG)を経営の一環として取り入れている企業が増加しており、それらの企業では従業員満足度の向上が見られるとともに、ビジネス全体のパフォーマンスも向上しています。ESGの原則をしっかりと経営戦略に組み込むことで、これらの企業は社会の課題解決に貢献しつつ、企業自身の価値を高めています。

例えば、ユニリーバは、サステナビリティを経営の中核に据え、2010年に「サステナブル・リビング・プラン」を策定しました。この取り組みにより、従業員エンゲージメントが向上し、2019年には従業員満足度が90%を超えたと報告されています。

また、セールスフォースは、「1-1-1モデル」を通じて社会貢献を実践しており、2021年の社内調査では従業員の92%が「自社で働くことを誇りに思う」と回答していると公表しています。

さらにもう1つの事例として、パタゴニアが挙げられます。同社は環境保護を最優先し、持続可能な素材の使用や環境保全活動への積極的な支援を行っています。この企業理念は従業員の共感を呼び、高いエンゲージメントにつながっています。実際、パタゴニアは「働きがいのある会社ランキング」で常に上位にランクインしています。

これらの企業の事例からもわかるように、ESG経営は従業員に「自社の仕事が社会に貢献している」という実感と誇りをもたらし、それが高い従業員満足度とエンゲージメント、ひいては企業の成長へと繋がっていくと考えられています。

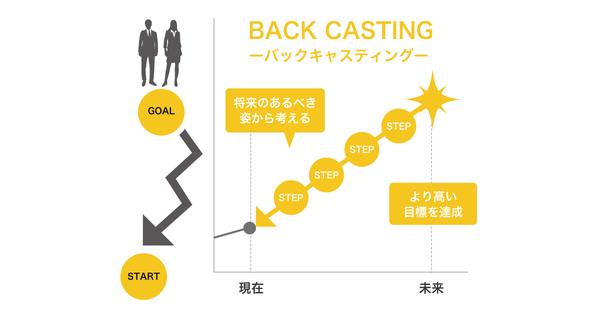

ESG成功のカギは、バックキャスティングとアウトサイド・イン思考

ESGへの取り組みを効果的に進めるためには、「バックキャスティング」と「アウトサイド・イン」という2つの思考法が重要だと専門家は指摘しています。これらの手法は、未来志向の持続可能なビジネス戦略を構築するうえで欠かせません。

まず、バックキャスティングは、目指すべき未来の状態を明確に定め、そこから現在に向かって行動計画を逆算して立てる手法です。持続可能な社会や企業の理想状態を設定し、その達成に向けたステップを逆算することで、日々の経営判断が中長期的なビジョンと結びつきます。この手法は特に、気候変動対策や資源循環型社会の確立といった大きな目標を持つESG課題に有効です。

次に、アウトサイド・インのアプローチは、外部の視点を取り入れた戦略策定を意味します。企業は、自社の枠を超えて、ステークホルダーや市場、環境の変化を積極的に取り込み、それに基づいて内部の価値創造を図ります。外部のトレンドや規制、消費者の期待などを認識し、それを企業の戦略に反映することで、より適応力の高い組織を目指すことができます。

ESGへの取り組みは、企業の持続可能性を高めるだけでなく、社会全体の課題解決にも貢献します。バックキャスティングとアウトサイド・インの思考を取り入れる、すなわちバックキャスティングによって明確になった目標を達成するために、アウトサイド・インで得られた社会のニーズや課題を企業活動に反映させていくことで、より効果的なESG戦略の立案と実行が可能になるでしょう。

企業におけるESGの取り組み事例

近年、企業活動においてESへの配慮がますます重要視されています。

最後に、各企業が取り組んでいるESGの取り組みを紹介します。

お役立ち資料では35社の取り組み事例を紹介していますので、ぜひあわせて読んでみてください。

・森永製菓株式会社

森永製菓は、カカオ産出国の教育環境の改善を目的に、チョコレート製品の売上ごとに1円を寄付する活動を続けています。この取り組みは10年間で2億円以上の寄付を達成し、教育問題の改善や児童労働の撤廃に向けて貢献しています。これにより、原材料の安定供給や差別化戦略の強化を図っています。

・TOTO株式会社

TOTO株式会社は、水環境の改善を目指して「TOTO水環境基金」を設立し、その基金を通じて水に関連する問題に取り組む団体を支援しています。これにより、自社のブランド力を高めるとともに、環境問題に対する責任を果たし、社会的な価値の創出に努めています。この取り組みは、企業が独自の社会的課題にアプローチする際の良いモデルとして評価されています。

・コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタは、環境問題への対応として二酸化炭素の80%削減や2050年カーボンマイナスを掲げています。この目標達成に向けて、アキュリオジェットKM-1というインクジェットデジタル印刷機を開発しました。これは、必要な分だけを印刷することを可能にし、大量印刷による紙の無駄を削減する技術です。また、少量のパッケージやラベルの作成を可能にし、廃棄物削減にも寄与しています。

・イオン株式会社

イオンは、持続可能な社会を実現するため、人間の尊重、平和の追求、地域社会への貢献を基本理念に掲げています。具体的には、持続可能性を保証されたPB商品の提供やMSC認証水産物の販売を通じて、環境配慮型の事業活動を展開しています。

・キヤノン株式会社

キャノンは、ESG活動において多様な分野に取り組んでおり、ガバナンス体制の見直しや生物多様性の保護、有害物質の排除といった幅広い活動を展開しています。特定の分野に偏らず、全体的な視点から継続的にESG経営を実現することを目指している点が特徴です。こうした取り組みは、持続可能な経営を実現する上での重要な一歩として、多くの企業に示唆を与えています。

まとめ

ESGは今や一過性の流行ではなく、企業経営の核心を形成する要素となっています。その背景には、企業が果たすべき社会的責任への期待や、持続可能な未来を追求する世界的な動きがあります。ESGと他の社会問題用語との区別を明確にし、企業にとってのメリットを最大限に活用することが求められています。企業は環境、社会、ガバナンスの各側面での取り組みを進めることで、競争力のあるブランドを築き、優秀な人材を惹きつけ、さらには持続可能な成長を実現できます。

従業員エンゲージメントを高めるためには、ESGへの真摯な取り組みが不可欠であり、それは同時に社会的責任を果たすことにつながります。また、ESGの成功には経営陣の積極的な関与、明確な重要課題の設定、ステークホルダーとの対話、そして継続的な改善が必要です。

これからの時代、単に利益を追求するだけではなく、持続可能な社会の一員としての責任を果たす姿勢が求められています。ESGに基づく経営は、企業の持続的な成長を実現するための重要なステップです。これにより、経済と環境、社会の調和が図られ、より良い未来を築くための道筋が開けることでしょう。

ESGへの取り組みは、企業の競争力強化やリスク管理にとどまらず、社会全体の持続可能な発展にも貢献します。企業も投資家も、ESGを重要な指標として認識し、積極的に取り組んでいくことが、不可欠であると言えるのではないでしょうか。

ぜひ、本コラムとお役立ち資料を参考に、自社におけるESGへの取り組みの強化や、従業員の働きがい向上を実践してみてください。