なぜ日本で女性の活躍が進まないのか?時限立法の10年延長から見えてくるはたらく女性を取り巻く現在の労働環境

日本における女性の活躍推進は、再び新たな局面を迎えようとしています。女性活躍推進法の時限立法が2036年まで延長される見込みとなりましたが、この事実は、皮肉にも日本における女性活躍の道のりが、まだ半ばにも達していないことを如実に物語っています。

果たしてこの10年間で日本における女性の活躍はどれほど進展したのでしょうか?

企業がダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を掲げ、政府が様々な施策を打ち出しても、現実は依然として厳しいままです。女性の賃金は男性の75.7%に留まり、上場企業の女性役員比率はわずか9.1%。

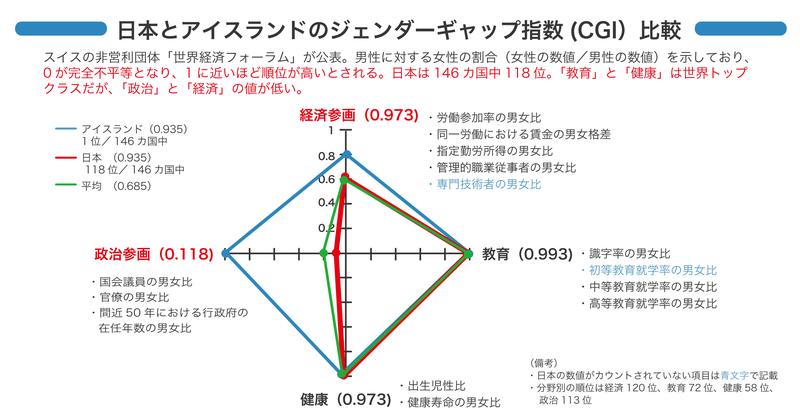

女性の社会進出とD&Iの関連性は明白であり、男女が平等に職場で活躍することなくしては、多様性が実現されることはないと考えます。にもかかわらず、日本は依然として世界の中で遅れをとり、特にジェンダーギャップ指数では118位という厳しい現実があります。その背景には、根深い「無意識の統計的差別」や「マミートラック問題」、そして女性が非正規雇用に留まる理由など、複雑な要因が絡み合っています。

D&Iの推進が叫ばれる昨今、女性の才能や能力を活かすことは、もはや企業にとってのオプションではなく、必須条件と言えるでしょう。しかし、日本では「女性活用」や「女性活躍」という言葉が独り歩きし、その本当の意味が置き去りにされているように感じます。

今回は「女性活躍」をテーマとし、日本における女性活躍の実態や進まない理由を多角的に探っていきます。まず、Part1では、女性活躍推進法の成立背景や実施後の変化、次に日本における女性の現状や課題についてまとめました。

目次

●女性活躍推進法を2036年まで延長を提言●そもそも女性活用/女性活躍とは何を意味するのか?

①女性活躍推進法とは

②なぜ女性活躍推進法が策定されたのか

③女性活躍推進法が施行されて変化はあったのか?

●日本における女性活躍の現状

1:G7諸国で最下位のジェンダーギャップ指数

2:無意識の統計的差別が残る男女の「賃金格差」

3:女性リーダーの現状

●女性のキャリア育成を阻む「マミートラック問題」

●女性の活用で世界から遅れを取る日本

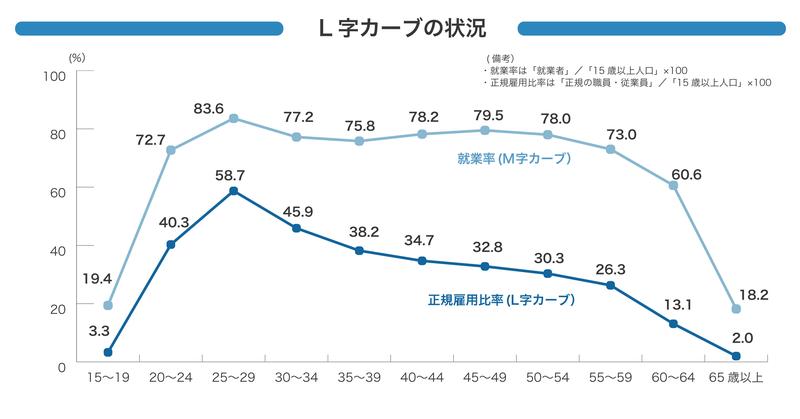

①「L字カーブ」が象徴する世界の中でも非正規雇用率の高い日本人女性

②なぜ女性が非正規雇用を選ぶのか?

③日本と諸外国におけるパートタイム労働の捉え方の違い

●世界でも稀な現象「高い教育を受けても稼げない」日本の女性

●10年延長の現実:女性活躍を阻む「見えない壁」とその根深さ

女性活躍推進法を2036年まで延長を提言

2024年12月26日、厚生労働省は「女性活躍推進法」の改正案について、現行法の期限である2025年3月末から10年間延長する案をまとめました。この決定の背景には、依然として日本の労働市場における性別による格差が存在することがあります。近年、国内外での女性の労働参加率や管理職比率の向上が求められていますが、進捗は鈍化しています。

「女性活躍推進法」は2015年に施行され、当初10年の時限立法として策定されました。従業員301人以上の事業主に対し、女性の活躍推進に関する行動計画の策定を義務付けています。その後、2019年6月、2020年6月、2022年4月、2022年7月に改正され、対象企業の範囲や情報公表の項目が拡大されてきました。特に、2022年4月の改正により、常時雇用する労働者が101人以上の企業も対象に含められました

しかし、法施行から10年が経過しようとしている中、女性の管理職比率や男女間の賃金格差など、いまだ課題が残っているのが現状です。

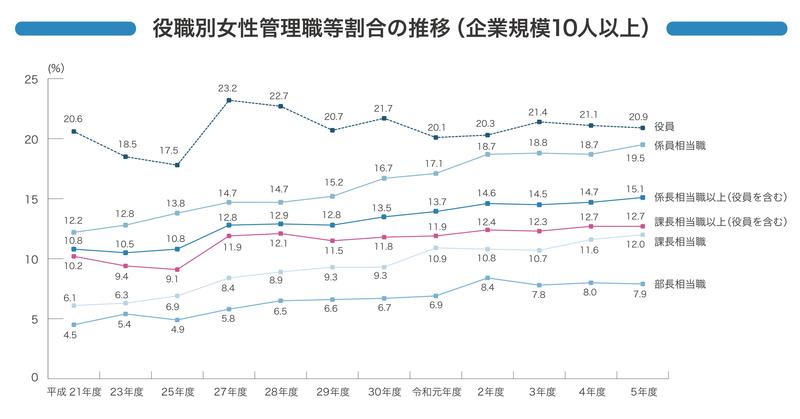

厚生労働省が2024年に公開した「令和5年度 雇用均等基本調査」によると、女性が管理職として働いている割合は依然として低いことが明らかになりました。具体的には、部長クラスに女性がいる企業は全体の12.1%、課長クラスは21.5%、係長クラスは23.9%にとどまっています。特に部長クラスでは女性の割合が極めて低い状況が浮き彫りになっています。

出典:厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」

日本の女性の労働力参加率は約70%に達していますが、OECD諸国に比べると依然として低く、特に管理職における女性の割合は前述の通り15%未満と、国際水準に大きく後れを取っています。また、男女間の賃金格差は依然として存在しており、改善の速度は緩やかです。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省は「女性活躍推進法」の期限を10年延長することを決定しました。事業主による女性活躍推進の取り組みを継続的に支援し、より実効性のある施策の推進を図ります。さらに、中小企業における女性活躍推進の取り組みを後押しするため、支援策の拡充も検討されています。

女性活用/女性活躍とはどのようなことなのか?

そもそも「女性活用」「女性活躍」(以降、本コラムでは女性活躍で表記を統一)とは、単に女性の雇用数を増やせば良いというものではありません。D&Iを推進する上で重要なのは、性別に関わらず、すべての従業員がそれぞれの能力を最大限に発揮できる環境を構築することです。女性も男性と同様に、リーダーシップを発揮したり、責任ある役割を担ったり、能力や成果に応じて評価されることが当たり前であるべき、と言えるでしょう。

日本政府はこの「女性活躍」を国の重要政策として掲げており、成長戦略の中核に据え、国際的な標準に追いつくことを急務としています。

その背景には、深刻化する少子高齢化があります。生産年齢人口の減少による人手不足は、企業活動の停滞や経済成長の鈍化を招き、国際競争力の低下が懸念されています。この課題に対応すべく、2015年に「女性活躍推進法」が制定されました。

①女性活躍推進法とは

「女性活躍推進法」は、日本社会における女性の社会進出を促進し、性別にかかわらず平等な機会と待遇を実現するための法律です。正式な名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」で、2015年に制定され、2016年4月より施行されました。

この法律の目的は、女性が職場でその能力を最大限に発揮し、キャリアを追求しやすい環境を整備することです。具体的には、一般事業主に対して、女性の活躍に関する数値目標の設定、行動計画の策定・公表、課題分析などが義務付けられています。この法律により、企業はより積極的に女性の雇用環境を改善する努力が期待されています。

目標は「指導的地位に占める女性の割合」を2020年までに官民ともに30%にするというものでしたが、これは未達成に終わりました。

2019年には、女性活躍推進法の改正が行われ、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化などが盛り込まれました。この改正により、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、行動計画の策定や情報公表が義務付けられることになりました。

②なぜ女性活躍推進法が策定されたのか

「女性活躍推進法」が施行された最も大きな理由は、少子高齢化に伴う労働力不足を解消するためです。政府は2016年4月に、この法律を制定し、企業に「働きたい女性が活躍できる労働環境を整える責任がある」と宣言しました。これは、2025年度末までの時限的な措置として行われました。現在では、常時雇用する労働者が101人以上の一般事業主には、以下の取り組みが義務付けられています。

・自社内における女性の活躍状況を把握し、課題を分析すること。

・行動計画を策定し、社内へ周知し公表すること。

・その計画の実施と効果を測定すること。

なお、100人以下の事業主にはこれらの義務はありませんが、努力義務があります。

③女性活躍推進法が施行されて変化はあったのか?

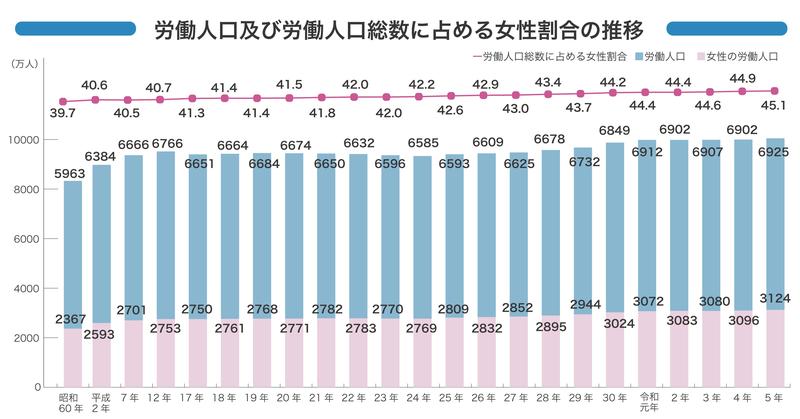

総務省の「労働力調査」によると、令和5年の女性の労働力人口は3,124 万人と前年に比べ 28 万人増加し、労働力人口総数に占める女性の割合は45.1%(前年差0.2ポイント上昇)となりました。また、女性の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、54.8%と年々上昇傾向にあり、女性の社会進出が進展しているように見えます。

出典:総務省「令和5年版働く女性の実情」報告書

しかしながら、就業を希望しながらも働けていない女性が約156万人いるとの結果も出ており、これは依然として課題を浮き彫りにしています。

また、アルバイト・パートタイム労働者の割合は53.2%と高く、非正規雇用という不安定な働き方を選ぶ女性が多い現状は、女性活躍推進法施行後も以降も大きな変化が見られません。

日本の長時間労働の文化は依然として根強く、特に子育て中の女性はワークライフバランスを取るのが難しい状況です。この影響で、35歳前後から就業率が減少する傾向があります。加えて、長時間勤務ができず、正社員職を諦めて非正規雇用に甘んじる人が多く、管理職など高いポジションを狙う余裕がない現実もあります。法律に基づく取り組みが進められているものの、社会の構造や価値観の変化には時間がかかり、現状には依然として多くの課題が残されています。

日本における女性活躍の現状

世界から見た日本の女性活躍の現状は、依然として厳しい状況が続いています。政府や企業は女性の活躍を推進する様々な取り組みを行っていますが、多くの課題が山積しており、女性が十分に能力を発揮できる環境が整っているとは言い難い状況です。

ここからは、具体的な事例を挙げながら、日本の女性が直面している労働環境の課題をまとめていきます。

1:G7諸国で最下位のジェンダーギャップ指数

世界経済フォーラム(WEF)が2024年に発表したジェンダー・ギャップ指数によると、日本は調査対象146カ国中118位という結果でした。これは前年の125位から若干の改善は見られたものの、G7諸国の中では最下位であり、アジアの主要国と比較しても大きく後れを取っています。

特に注目すべきは分野別の順位です。経済参画が123位、教育が47位、健康が59位、そして政治参加で138位という結果です。このように、特に経済と政治の領域では、下から数えても早いほどの低位にランクされており、日本の女性活躍は世界と比較しても大きく遅れをとっています。

トップであるアイスランドと日本を各指標で比較すると、下図のようになります。

4つの指標から男女の平等性をはかるもので「0」が完全不平等、「1」が平等として算出されています。

出典:内閣府 男女共同参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」

日本のジェンダーギャップ指数を大きく押し下げている要因の一つが、前述の通り政治分野における女性の参画の低さであることがわかります。経済分野においても、トップのアイスランドとの間には大きな差が存在し、課題が山積している状況です。

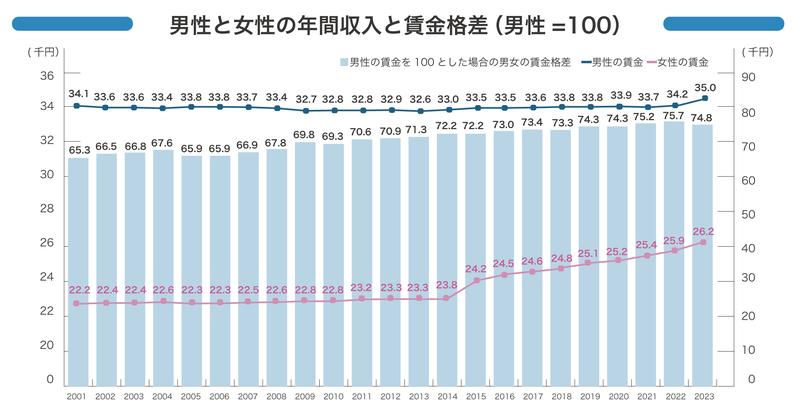

2:無意識の統計的差別が残る男女の「賃金格差」

厚生労働省が2024年3月に発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、男性の賃金を100とした場合の女性の賃金水準は74.8ポイントで、前年の75.7から0.9ポイント低下しました。また、2010年の69.3%から2023年には74.8ポイントに改善したものの、過去13年間でわずか5.5ポイントの上昇にとどまっています。男女別に賃金構造をみると、男性は年齢が上がるにつれて賃金が増加し、55〜59歳で月42.7万円に達するのに対し、女性は同じ年齢層で28.5万円にとどまり、その上昇のスピードは緩やかです。この傾向は、女性の賃金が非正規労働者と類似した動きをすることを示しています。

出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

日本における男女間の賃金格差の要因として、「統計的差別」が根強く存在することが考えられます。これは意図的ではないものの、統計データを基に合理的と思われる判断が結果的に差別を生む現象です。たとえば、一部の企業は「出産後に女性の多くが仕事を辞める」という統計情報を基に、退職を前提にした採用を行うことがあります。このような背景が、女性のキャリア断絶を生み、賃金格差につながっていると言えるでしょう。

また、2023年には女性の非正規雇用率が53.2%と男性の22.6%を大きく上回っています。非正規労働者の平均賃金が22.1万円であるのに対し、正社員は32.8万円と、その差は歴然です。特に女性は、結婚や出産を迎える30代以降に非正規雇用へのシフトが起こりやすく、これが賃金格差をさらなる広げる要因ではないでしょうか。

さらに、日本社会に深く根付いた「性別役割分担意識」も男女間の賃金格差に影響しています。これは「男は仕事、女は家庭」という伝統的な観念が根強く残り、職場でも同様のパターンが見られることから、女性が補助的業務に偏りがちになることにつながっています。男女共同参画社会基本法はこのような固定観念を解消しようとしていますが、未だ道半ばです。こうした複合的な要因が、男女間の賃金格差を助長していると考えられます。

3:女性リーダーの現状

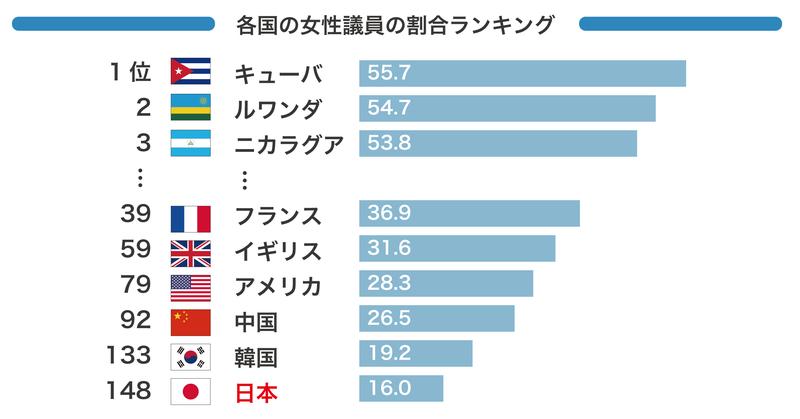

日本の女性リーダーシップの現状について、政治とビジネスの両面から詳しく見ていきましょう。

出典:IPU(Inter-Parliamentary Union)をもとに作成

出典:IPU(Inter-Parliamentary Union)をもとに作成

まず、政治分野における現状では、日本の有権者の過半数(51.7%)を女性が占めているにもかかわらず、国政における女性の代表は著しく不足しています。

具体的には、日本の女性国会議員の比率は衆参両院でわずか16.0%にとどまっています。

この数値は国際的に見ても厳しいもので、国会・国家議会の総議席数女性議員の割合を191か国で比較した場合、日本は148位という驚くべき低順位となっており、女性の政治参画の遅れが際立っています。

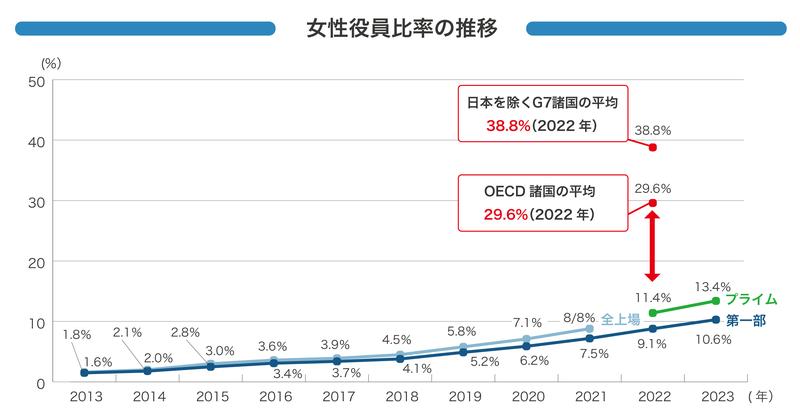

出典:内閣府「女性版骨太の方針2024(女性活躍・男女共同参画の重点方針2024)」

次に、ビジネス分野における現状では、内閣府男女共同参画局の発表によると、プライム市場上場企業における女性役員の割合は、2022年の11.4%から2023年は13.4%に増加しました。

しかしながら、国際的な視点で見ると、日本の女性役員比率は依然として低い水準に留まっています。フランス(45.2%)、ドイツ(37.2%)、アメリカ(31.3%)など、他国の女性役員の割合と比較すると、日本の数値は非常に低いことが浮き彫りとなります。

また、東証一部上場企業(現在はプライム市場に移行)またはプライム市場上場企業全体で見ると、女性役員が皆無の企業は減少傾向にあるものの、2023年時点においても、プライム市場上場企業のおよそ1割で女性役員が一人もいないという現状があります。これは、一部の企業では依然として女性の役員登用が進んでいないことを示しており、更なる取り組みが必要であることを示唆しています。

こうした数字からも、政治やビジネスの場における女性のリーダーシップは、依然として極めて貧弱であることが明らかだと言えるでしょう。

プライム市場上場企業における女性役員の割合は2022年の11.4%から2023年は13.4%に増加しました。一方で、諸外国の女性役員割合とのギャップは依然として大きく、東証一部上場企業またはプライム市場上場企業でみると、女性役員が一人もいない企業は減少してきていますが、2023年時点において、プライム市場上場企業の約1割の企業に女性役員が一人もいない状況にあります。

女性のキャリア育成を阻む「マミートラック」問題

なぜ、日本では女性の活躍がこれほどまでに進まないのでしょうか。その要因の一つとして、根深く残る「マミートラック」問題を挙げないわけにはいきません。

マミートラックとは、「Mommy(母)」と「Track(陸上競技のコース)」を組み合わせた造語で、出産や育児をきっかけに女性がキャリアアップの道から外れてしまう現象を指します。

例えば、能力や実績のある女性社員が、産休・育休を経て職場復帰した途端に、以前は担当していたやりがいのある業務から外され、単純作業や補助的な業務ばかりを任されるケースは少なくありません。長時間労働や出張が難しいという理由で、重要なプロジェクトから外されてしまうこともあります。

このように、マミトラの問題が根付いている企業では、育児を理由に職場復帰した女性が、単純な業務に従事せざるを得ない状況が頻発します。この場合、仕事と育児の両立が可能であることを条件に、昇進や昇格を諦めるという"暗黙の取り決め"が形成されてしまうのです。女性たちは「子育てと仕事の両立」のために、キャリアアップを諦めざるを得ないという苦渋の選択を迫られることになります。結果として、企業は優秀な人材を失い、日本社会全体の活力の低下にも繋がっていると言えるでしょう。

マミートラック問題は、日本企業における「仕事と子育ての両立」に対する意識の低さを露呈しています。長時間労働が常態化し、育児は女性にばかり負担が偏っている現状では、女性が能力を最大限に発揮し、キャリアアップを目指すことは困難です。

アメリカでも「Mommy Track」という用語が使われ、同様の課題が存在するため、グローバルな視点からも見逃せません。しかし、日本では「女性活躍推進」の歴史や理解はまだ発展途上であり、企業の対応も初期段階にとどまっているのが現状です。

女性の活用で世界から遅れを取る日本

日本は「女性活躍」を推進するといいつつも、世界からは取り残されつつあります。出産・育児による不利な評価や、長時間労働が一般的な環境で、女性は男性の代わりに家事や育児を担当せざるを得ない現実に直面しています。

女性の活用やダイバーシティ推進を謳ってはいるものの、出産・育児を理由とした不利な評価や、長時間労働が当たり前の職場環境など、女性を取り巻く状況は依然として厳しいのが現実です。今もなお、多くの女性は男性の代わりに家事や育児を担当せざるを得ない現実に直面しています。

ここでは、女性活躍で世界から遅れを取る日本が直面している現状についてまとめていきます。

①「L字カーブ」が象徴する世界の中でも非正規雇用率の高い日本人女性

出典:内閣府男⼥共同参画局「令和4年⼥性活躍に関する基礎データ」を元に作成

日本女性の就業状況をグラフで見ると、25~29歳をピークに正規雇用比率が低下する、いわゆる「L字カーブ」が特徴です。

これは、学校卒業のタイミングで女性の労働参加率が一時期上昇するものの、出産や子育てを機に多くの女性が職場から離れることを示しています。そして、その後の再就職やキャリア形成に課題を抱えるケースが多いことが指摘されています。

実際、2023年の労働力調査によると、女性の非正規雇用労働者の割合は53.2%に達しており、男性の22.5%と比べて2倍以上の水準です。特に45歳から54歳の年齢層では、非正規雇用が正規雇用を上回る状況です。25~54歳の日本人女性のパートタイム労働者比率は、他の先進国と比較しても高い水準で推移しています。

②なぜ女性が非正規雇用を選ぶのか?

内閣府の「男女共同参画白書」によると、女性が非正規雇用を選ぶ理由として、結婚や出産によるライフイベントや育児・家事への負担、フルタイムでの働き方への制約などが挙げられています。非正規雇用は待遇や安定性が不十分ですが、柔軟性や時間の調整が容易であることから、多くの女性がやむを得ず選択しているのが現状です。

また、同調査によると、日本の男性の有償労働時間(仕事)は諸外国と比較して極端に長く、そのしわ寄せとして、無償労働とみなされる家事や育児が女性に偏っている実態が浮き彫りになっています。日本人全体で見ても、男女ともに有償労働と無償労働を合わせた総労働時間が長く、限界に近い状態まで働いていると言えるでしょう。

長時間勤務が美徳とされ、「いること=仕事」という風潮が根強く残る日本企業。長時間労働は、生産性や忠誠心の表れと捉えられがちです。しかし、このような働き方では、家庭との両立は困難です。仕事には代わりの人がいても、家族、特に子どものケアはそうはいきません。核家族化が進み、外部サポートが得にくい現代において、家庭を管理する役割を担う人が長時間労働を強いられることは、家族全体の負担を増大させる要因となっています。

③日本と諸外国におけるパートタイム労働の捉え方の違い

日本では、従来、長時間労働やフルタイム労働が主流であり、パートタイム労働は副業や家事の合間に行うもの、という認識が強く、主に女性が担う働き方とされてきました。

一方、諸外国においては、職業やライフスタイルの多様性を尊重する文化が根付いており、性別に関わらずパートタイム労働が広く社会に受け入れられています。

さらに、諸外国では、パートタイム労働者もフルタイム労働者とほぼ同等の労働条件や福利厚生が提供される場合が多く、待遇面で大きな差は見られません。これに対し、日本では、非正規雇用やパートタイム労働者はキャリア形成の面で軽視される傾向が見られ、待遇面や雇用保障の面で十分な配慮がなされていない場合が多く、課題が残されている状況と言えるでしょう。

世界でも稀な現象「高い教育を受けても稼げない」日本の女性

「女性活躍推進」を掲げ、多様性を重視した経営が求められる現代においても、日本の女性の活用やD&Iが進まない理由は何でしょうか。さまざまな法整備が行われているにも関わらず、状況は改善されていないのが現実です。

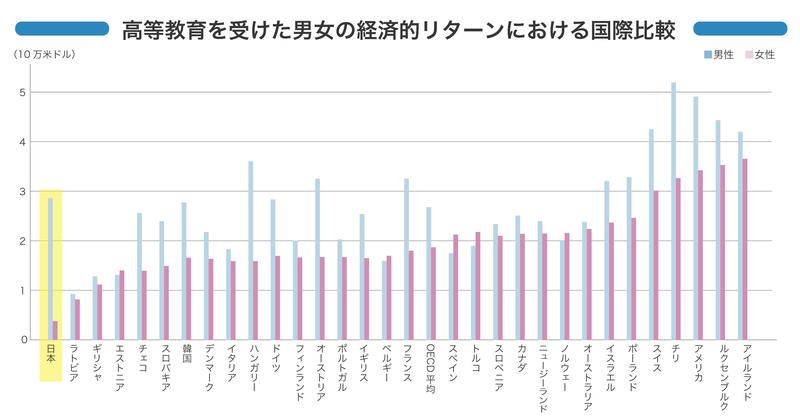

ここで紹介したいデータがあります。企業のジェンダー問題に詳しい羽生祥子氏の著書『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』に取り上げられたものです。 著者が指摘する最も衝撃的なデータは、「高等教育を受けた男女の経済的リターンにおける国際比較」です。

出典:『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』(羽生祥子著)から/内閣府「選択する未来 2.0」(令和3年)報告書「図 36」から。データは OECD Data「Mathematics Performance(PISA)2018」、OECD「PISA2018 (Volume Ⅱ」から作成。経済リターンは、高等教育の便益(生涯所得の増加分)から高等教育の費用(受講費用及び機会費用など)を控除して算出(将来の便益と費用は、2%の割引率で現在価値に換算)

このデータは、「生涯所得から、その人が大学などの高等教育を受けるためにかかった費用を引いた金額」を示しています。普通、所得が高いほど教育投資からのリターンも大きくなるはずですが、グラフによると、日本女性に限ってこの差が大きく少なくなっています。この異常な状況は、日本女性が高額な教育費を支払っても、それに見合う収入を得ることができていないことを物語ります。

一方で、日本の男性は、OECDの平均をやや上回る収入を得ており、教育の場では男女の平等が保たれています。しかし、社会に出た瞬間、男女間の格差が顕著に表れるのです。この現象こそが、羽生氏が著書で語っている今の日本社会における男女格差である「性別ガチャ」を象徴していると言えます。

このデータは、専門的な調査機関やOECDの統計に基づいており、日本における女性の経済的な地位に対する深刻な警鐘を鳴らしています。日本社会がこの状況をどのように打破していくかが、今後の課題となるでしょう。

10年延長の現実:女性活躍を阻む「見えない壁」とその根深さ

「女性活躍推進法」が2036年まで延長される見込みですが、この10年の延長は、いわば日本における女性活躍の道のりがまだ途上であることを示しています。

本コラムでは、日本における女性活躍の現状を様々な視点から分析してきました。まともに女性の能力を活かしきれていない背景には、法律の改正や社会制度の変化が追いついていないこと、そして無意識の偏見や構造的な壁が立ちはだかっていることが浮き彫りになりました。

G7諸国の中で最下位のジェンダーギャップ指数、依然として解消されない賃金格差、そして「マミートラック問題」など、日本の女性を取り巻く労働環境には依然として多くの課題が残されています。特に、高学歴であっても期待される収入が得られにくい日本特有の状況は、世界的に見ても特異な現象と言えるでしょう。さらに、「マミートラック問題」や、「L字カーブ」が象徴する女性の非正規雇用の現状は、キャリア形成を阻む大きな障害となっていることも明らかになりました。

女性の活躍を推進するためには、法律や制度だけでなく、社会全体の意識改革が不可欠です。しかし、果たして本当に「女性が活躍する場」が用意されているのか、またそれが持続可能なものとなるのか、疑問を抱かざるを得ません。

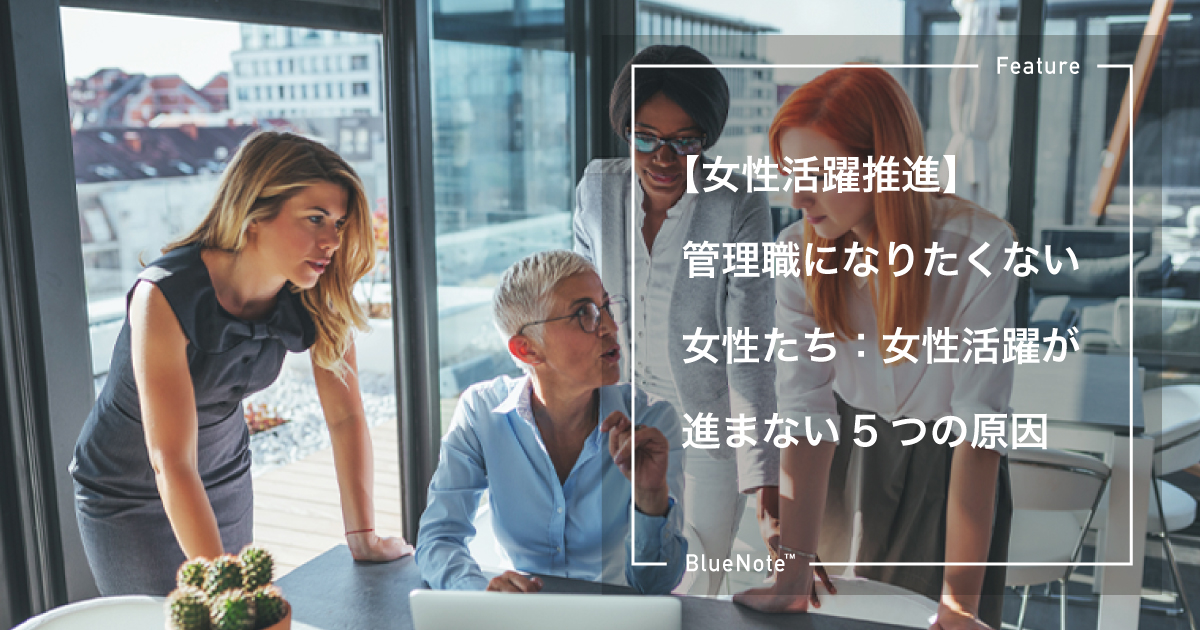

次回のコラム「Part2:管理職には「なりたくない」女性たち~日本で女性の活躍が進まない4つの原因」では、女性が管理職になることに対して抱く複雑な心理や、キャリアの選択肢について詳しく掘り下げ、なぜ多くの女性がその道を避けるのかを解明していきます。次回もぜひご期待ください。