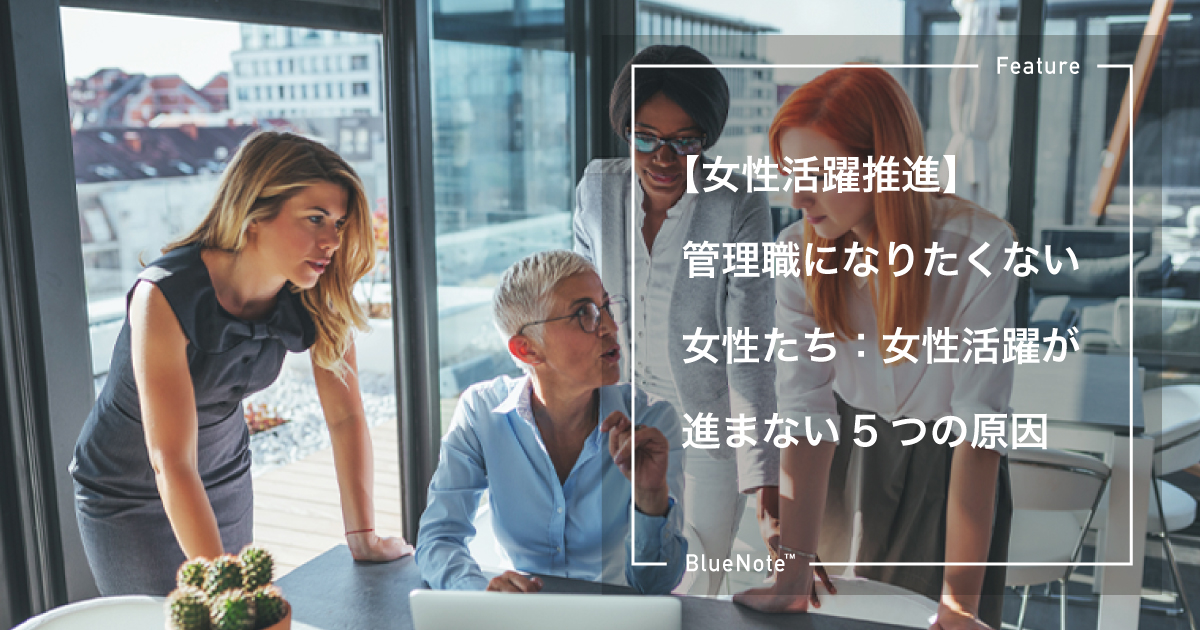

なぜ日本で女性の活躍が進まないのか?時限立法の10年延長から見えてくるはたらく女性を取り巻く現在の労働環境

前回のPart1では、女性活躍推進法の10年延長という事実を切り口に、日本における女性活躍の現状と課題を概観しました。法整備や企業の取り組みは進んでいるものの、その成果は依然として限定的であり、特に管理職への登用については、まだまだ道半ばと言わざるを得ません。

では、なぜ日本では女性活躍が思うように進まないのでしょうか。女性の社会進出を阻む要因は多岐に渡りますが、その根底には「女性はこうあるべき」という、いわゆる「生得的性別バイアス」が深く根付いていることが挙げられます。このバイアスは、家庭や学校、職場など、社会全体に広がっており、女性自身の意識にも影響を与えている現状があると言えるでしょう。

このバイアスは、私たちの意識の中に深く根付いており、往々にして「無意識」のうちに判断や行動に影響を及ぼしています。

また、職場でも「男性だから」「女性だから」という観点から職業を決めるジェンダーバイアスが存在し、女性が管理職に就く機会が少ない状況が続いています。日本の企業では内部昇進が多く、キャリアの中断が許されない傾向があるため、女性は産休などでキャリアが中断しやすく、幹部に昇進する機会が限られています。

今回のPart2では、ジェンダーバイアスが日本社会にどのように根付いているのか、歴史的な背景や企業の構造、そして社会に根付く固定観念といった様々な視点から紐解いていきます。そしてその背景を探ることで、女性が職場で直面する壁の実態を明らかにしていきます。

女性活躍を推進する動きがある一方で、女性が管理職を望まない理由はどこにあるのか?

現代の組織における課題や、これからの日本社会がどのような変化を遂げるべきかを考察していきます。

目次

●なぜ日本では「ジェンダーバイアス」が根強く残るのか?●日本のジェンダーバイアスを紐解く4つの歴史的な労働背景

1:1970年代/性別役割分担を主軸にした日本型福祉社会

2:1985年/雇用機会均等法(86年施行)

3:1997年/雇用機会均等法改正(99年施行)

4:2015年/女性活躍躍進法(16年施行)

●「生え抜き社長」の多さが女性リーダーの育成に影響

●なぜ変わらない?日本の女性活躍推進を妨げる3つの壁

●組織の中で女性が活躍できない5つの原因

① 固定的な性別役割分担意識

② 長時間労働を前提とした働き方や、出産・育児を考慮しない制度設計

③ キャリア形成を支援する体制の不足

④ 長期的な活躍を促すマネジメント手法の欠如

⑤女性活躍を阻害する企業文化

●管理職には「なりたくない」女性たち

・8割以上の企業が取り組むも、効果を実感しているのはわずか2割

・管理職になりたくない理由...男女ともに「ワークライフバランスの悪化」を懸念

・女性が会社に求める支援は制度の充実よりも「職務定義の明確化」

●企業と現場の間に横たわる女性活躍のギャップ

なぜ日本では「ジェンダーバイアス」が根強く残るのか?

日本では、生まれながらの性別によって、役割を決められてしまう「ジェンダーバイアス」がなぜ依然として根強く残っているのでしょうか。

これは、Part1でも取り上げた、企業のジェンダー問題に詳しいメディアプロデューサーである羽生祥子さんの著書『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』でも詳しく指摘されています。

羽生さんは、日本社会や企業におけるジェンダーギャップを助長し、その解消を妨げている「性別ガチャ」という概念を提唱しています。これは、自分の希望や能力に関わらず、生得的な性別によって一方的に役割や期待が決まってしまう状況を指しています。

例えば、「男性=仕事をして稼ぐ人」「女性=家族の面倒を見る人」というレッテルを貼られてしまうことを表現した言葉です。

確かに日本社会には、無意識のうちに性別によって役割を決めつけてしまう「生得的性別バイアス」が根強く残っています。内閣府の世論調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に賛成する人の割合は、2019年時点で31.3%でした。30年前の1992年には60.1%でしたから、かなり減少したとはいえ、根強く残る性別役割分担意識が女性の社会進出を阻む一因となっているのは事実でしょう。

現代の日本でも、このジェンダーバイアスの影響は強く残っており、それは日本の歴史的な背景にも根ざしています。次の章でその歴史を紐解いていきたいと思います。

日本のジェンダーバイアスを紐解く4つの歴史的な労働背景

なぜ日本では、性別によって役割を分担してしまうジェンダーバイアスが根強く残るのでしょうか?それを紐解くカギは、4つの歴史的な労働背景にあります。

1985年に制定された男女雇用機会均等法や、1997年の同法改定により職場での性差別が禁止されましたが、実際の労働環境ではまだ多くの課題があります。

視覚的に理解を深めるために、以下に図を掲載しています。

この図では、日本が進んできた男女共同参画に関する制度の変遷と、その背後にある経済や政治の特性を示しています。ピラミッドは「働き続ける女性正社員の数」のイメージです。

さらに、自分が入社した時の時代背景を想像しやすくするために、その年の入社年と現在の年齢も示しています。また、①から④までそれぞれ時代ごとの制度や法改正や政府が目指した社会モデルを示しています。(※年齢は2024年時点)

1970年前後から2020年前後の50年間には、労働に関する様々な法改正や制度設計が行われました。その中から特に、女性活躍推進法に関する重要な制度を中心に、男女の生き方や働き方を大きく左右したものを厳選して取り上げています。

ここからは、1970年代〜現在までの4つの歴史的な労働背景をまとめていきます。

1:1970年代/性別役割分担を主軸にした日本型福祉社会

日本社会における性別役割分担のルーツは、1970年代から1980年代半ばにかけて政府が推進した「日本型福祉社会」に見ることができます。この社会モデルは、戦後の高度成長期を経た低成長時代に適応する中で、家族内での女性の役割を「家族ケア」として明確にしました。家庭内での炊事、育児、介護といった業務を女性に担わせる一方で、男性は経済成長を支える稼ぐ人としての役割を期待されました。このような性別役割分担が発生した背景には、東京大学大学院教育研究科の本田幸夫教授の指摘が参考になります。

本田教授によれば、日本社会は高度成長期後の経済低迷により、社会福祉支出を抑制する必要に迫られた政府が、家族を福祉の基盤として称賛し、その機能を家族内の女性に依存することを求めたという側面があります。1970年代初頭の石油ショック以降、政府はこの「日本型社会福祉論」を強力に掲げ、家族が福祉機能を担うべきだとする姿勢を鮮明にしました。これは「男は仕事、女は家庭」という、日本社会に根深く残る性別役割分担の姿を形成する要因となったのです。

また、当時の大平正芳首相は1979年の施政方針演説で「家庭は社会の最も大切な中核である」と述べ、「思いやりのある人間関係と相互扶助の仕組み」を基盤とした日本型福祉社会の構築を目指すことを表明しました。

しかし、この構想は1980年代半ばには行き詰まりを見せます。核家族の増加や家族形態の多様化、未婚率の上昇、そして社会保障を家族に依存する政策への批判が高まったためです。

現代の視点から見ると、「日本の女性は控えめ」「良妻賢母が美徳」といった価値観は、この時期に政策として確立された社会構造に起因していることが分かります。

つまり、これは日本女性の本質的な特性ではなく、特定の時代における政策的な産物だったのです。

2:1985年/雇用機会均等法(86年施行)

1985年、日本の労働環境は大きな転換点を迎えました。男女雇用機会均等法(以下、均等法)の制定です。1986年に施行されたこの法律は、職場における性差別の撤廃を目指した画期的な一歩でした。

現在60歳前後となる均等法第1世代。彼女たちは、総合職として男性と同様のキャリアパスを歩む先駆者となりました。当時は「キャリアウーマン」として注目を集めましたが、その背景には根強い性差別が存在していたのです。

均等法の制定以前は、募集・採用・配置・昇進において、女性は著しい差別を受けていました。今では俄かに信じられないことですが、求人広告には「男性求む」「女子、容姿端麗」といった表現が珍しくありませんでした。さらに福利厚生、定年退職、解雇においても、女性に対する性別的差別がありました。

当時よく見られた結婚を機に退職する「寿退社」は、当時の象徴的な慣行でした。厚生労働省の調査によると、1980年代前半には女性の約3割が結婚を理由に退職していたとされています。

自発的な退職もあったと思いますが、一定の年齢以上になったら女性に退職を迫るような風潮もありました。現代では不適切極まりない表現や行動が、当時の職場では当たり前にあったのです。

しかし、1985年に制定された均等法は、これらの差別的取り扱いの禁止を「努力義務」として定めるに留まりました。法的拘束力を持つ「禁止規定」となったのは、この後に解説する1997年の改正後です。

約40年前の職場環境は、現代の価値観からすれば信じがたいものです。しかし、こうした歴史を知ることは、現在の職場における多様性の重要性を理解する上で極めて重要です。40代~60代の管理職の方々が、20代~30代のリーダー・若手社員にこの歴史を伝え、日本の職場がたどってきた道を共に学び、理解することが必要だと言えるでしょう。

3:1997年/雇用機会均等法改正(99年施行)

1997年、男女雇用機会均等法が改正され、職場における性差別が禁止されるという大きな節目が訪れました。この法律は1985年に制定され、女性も総合職に就けるようになったものの、その後12年間にわたり、性差別をなくすことが企業の「努力義務」に留まった時代が続きました。つまり、法的に性差別が禁止されていなかったため、多くの職場では旧来の価値観が職場に残り、女性は長く働いていても、同期の男性と比べてポジションが低いという状況が2000年頃まで続いていました。

1997年の法改正は、やっと職場での性差別を明確に禁止する一歩を踏み出しました。施行は1999年で、この時点で現代の多くの世代が性差別禁止の法的枠組みの前に働き始めたことを考えると、それほど遠い昔の話ではありません。

つまり、現在50歳以上のビジネスパーソンは、「性差別が禁止されていない時代に働き始めた世代」ということになります。

「女性の管理職登用は負担が大きすぎるのではないか」「女性に重要な仕事は任せられない」

このような発言をする人がいる背景には、長年染み付いてしまった意識や価値観があることを忘れてはなりません。自分自身がこうした過去の歴史によって造られた固定概念に縛られいないか?価値観をアップデートしていく意識を持つことが重要ではないでしょうか。

20代、30代をどのような企業文化や労働環境の中で過ごすかは、その後の価値観に大きな影響を与えます。 意思決定層に50代、60代の男性ばかりが集まっていれば、過去の古い価値観に基づいた評価や判断が行われがちです。それは、D&Iや組織の成長を阻害するだけでなく、イノベーションを阻むことにもつながります。

そして、2000年代は性別役割分担の変革期でもありました。ポジティブな変化としては、共働き世代が急増し、専業主婦世帯数を上回るようになり、「男は仕事、女は家庭」という考え方が急速に崩れていったことが挙げられます。これに伴い、ワーキングマザーが増加し、産休・育休制度も整備されていきました。小泉内閣時代には、共働きモデルへと転換するための社会保障の見直しが進められ、大黒柱モデルからの脱却を目指しました。

一方で、2000年代初頭からの景気回復の波を受けた政府による構造改革は、非正規雇用の増加という負の側面も生み出しました。特に、女性が安価な労働力として大量に非正規雇用される結果となり、正社員への道が遠のいてしまいました。これが、働く女性にとっての新たな障壁となっています。

4:2015年/女性活躍躍進法(16年施行)

2015年に整備された女性活躍推進法は、日本における女性の労働参加を後押しする重要な法整備として位置づけられています。施行から約10年が経過した今、女性の職場における地位向上に向けた取り組みが進んでいることは確かですが、依然として解決すべき課題は多いと言えます。この法案の核心には「ポジティブアクション」があり、これは言い換えれば是正措置です。おかしな状況を適切に改善するための一時的な措置として設計されています。

この法律の下で、企業は女性の育成や登用に関する計画を策定し、透明性のある形で公表する義務があります。しかし、日本は女性の社会進出において諸外国から10年遅れをとっており、特に男女役割分担の固定化が依然として根強く残っています。

労働環境の改善に向けた働き方改革が進められていますが、残業時間を削減するだけでは女性管理職比率の向上にはつながりません。政府はこのため、ポジティブアクションの導入を決定しました。

一方、海外では2000年代初頭からクォーター制度、つまり役員などの女性比率を一定にする制度や上場企業への規制が積極的に導入されていますが、日本ではこのような強制的な政策はまだ採用されていません。

政府は女性活躍と同様に、男性の育児休業取得の推進も目指しています。育児や家事が女性だけの負担となってしまっては、職場で平等に活躍することはできません。そのため、政府は「共育て」というスローガンの下、男性も家事や育児を積極的に分担することを促しています。男性育休制度も改善され、取得期間や回数に関してより柔軟な選択肢が用意されるようになりました。

「女性活用」「女性活躍」という言葉に抵抗感を覚える人々も少なくありませんが、これは女性だけが優遇されるように捉えられているからではないでしょうか。しかし、過去の日本の歴史を振り返ると、2000年近くまで職場での性差別が禁止されていなかったことが明らかであり、女性が平等に職場に参加するための基盤がほとんど整備されていなかったのが事実です。家族の役割を重視する1960年代・1970年代の価値観も、今なお影響力を持っていますので、男女が同じスタートラインに立っているとは到底言えません。

日本は、他国のような厳しい罰則を持たないため、変化のスピードが遅れているのは否めません。法律や制度の整備は重要ですが、真のダイバーシティ実現のためには、社会全体で意識改革を進め、性別にとらわれず、誰もが能力を最大限に発揮できる環境を構築していく必要があると言えるでしょう。

「生え抜き社長」の多さが女性リーダーの育成に影響

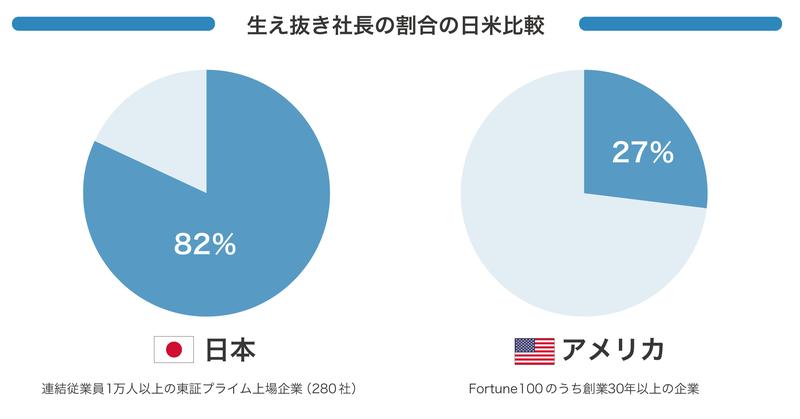

日本における女性の活用が進まない理由には、いくつかの要因が考えられます。その中でも注目すべき点は、日本では「生え抜き社長の割合が非常に高い」ということです。これは、トップに登りつめるためには、内部昇進が重視される文化が日本には根付いていることを示していると言えます。

男女共同参画局が公表した2022年時点の比較データによると、女性役員比率平均は、G7(日本を除く)は38.8%、OECD加盟国は29.6%、日本のプライム上場企業は11.4%で、欧米では30~40%台に達しており、その差は歴然としています。

さらに、具体的なデータを見てみましょう。ボストン コンサルティング グループの調査によると、日本企業(連結従業員1万人以上の東証プライム上場企業)では、社長の約8割が生え抜き(同一企業グループで30年以上勤務している社長)であるのに対し、米国企業(Fortune 100のうち創業30年以上の企業)では、その割合は約3割と大きな差が見られます。

出典:EDINET;BoardEX;ボストンコンサルティンググループ分析を基に作成

日本では、新卒一括採用や終身雇用といった雇用慣行の影響もあり、一度キャリアを中断すると、元のキャリアに戻るのが難しい傾向があります。出産や育児を機に退職し、その後、職場復帰を果たしたとしても、昇進の機会に恵まれなかったり、責任の軽い仕事に回されてしまうケースも少なくありません。このような状況が、女性たちがキャリア形成において、出産・育児と仕事の両立に不安を感じ、活躍の機会を諦めてしまう一因となっていると考えられています。

なぜ変わらない?日本の女性活躍を妨げる3つの壁

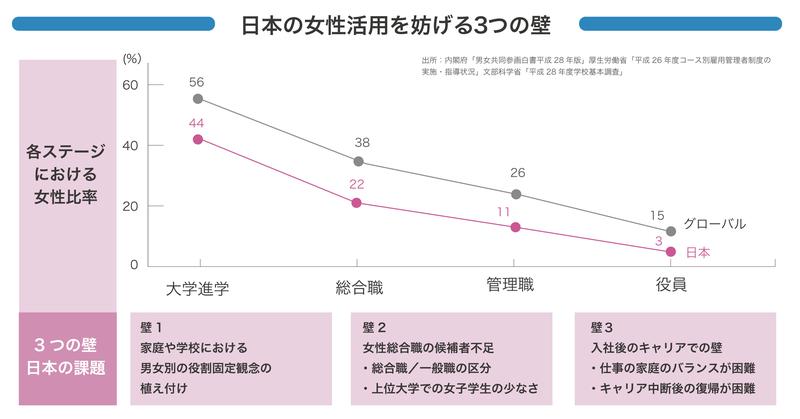

日本において、女性の活躍が進みにくい理由として、多くの専門家や研究者は様々な要因を挙げています。その中でも、ボストンコンサルティンググループによる調査結果は、根深い問題を3つの壁として明確に示しました。

出典:内閣府 男女共同参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」

まず一つ目は、「家庭や学校における男女別の役割の固定概念」です。日本の社会には、伝統的な性別役割分担の考え方が依然として色濃く残っています。例えば、教育においても男の子には理系、女の子には文系の進路が推奨されることが多く、子どもたちが無意識のうちに性別に基づく役割を期待されて育つことが多いのです。内閣府の調査によれば、2022年における子どもたちの性別役割意識は依然として強く、男子は「頼れる存在」、女子は「助ける存在」といった意識が強いことが明らかとなっています。この傾向は、将来的なキャリア選択にも影響を及ぼす原因の一つです。

二つ目の要因として挙げられるのは「女性総合職の候補者不足」です。大学進学率は男女でほぼ差がないものの、理工系分野の専攻者に占める女性の割合は約15%で依然として低いことが挙げられます。このような背景から、企業は特定の分野での女性のリーダー候補を確保することが難しくなっています。また、日本の企業において、特に管理職ポジションへの応募者が男性に限られることが多いため、女性が採用される機会が少なくなっています。2022年には、総合職採用の約27%が女性であると報告されており、欧州や北米と比較するとかなり低い数字です。このような状況は、企業のダイバーシティ推進の遅れや、女性のキャリア開発に対する支援が不十分であることを示しています。

三つ目の要因は「入社後のキャリアでの壁」です。具体的には、「仕事と家庭のバランスを取ることが困難」と「労働市場が流動性に乏しく、キャリアを中断すると復帰が困難」という二つの側面が大きな課題です。特に育児期間中の女性は、復帰する際に職場でのキャリアが途切れることが多く、これが再就職の障壁となります。2021年における内閣府の調査では、出産後に職場復帰した女性の中で、約60%が「復帰に難しさを感じた」と答えており、仕事と家庭の両立に関する不安が根強いことがわかります。

また、日本の女性管理職・役員の割合は他国と比較して著しく低い水準にあります。共同参画局のデータによると、2023年の日本のプライム市場上場企業における女性管理職の割合は13.4%と、依然として国際基準からは低い水準に留まっています。これはOECD諸国の平均である約30%を大きく下回っています。

このような数字は、企業が女性をリーダーシップポジションに登用するための具体的な方策を講じていないことを物語っています。さらに、キャリアの中断を余儀なくされる育児や介護などのライフイベントに対して、企業側が柔軟な労働時間や在宅勤務などの支援策を十分に提供できていないことも課題と言えるでしょう。

組織の中で女性が活躍できない5つの原因

多くの企業では女性活躍を推進しようとしながらも、その取り組みがうまくいかず、課題が山積しているという状況が見受けられます。その要因を深く掘り下げていくと、女性従業員にとっての「働きやすさ」だけを追求する表面的な施策に終始してしまい、ビジネスパーソンとしての成長機会の提供が不足している点が挙げられます。

ここでは、女性が組織の中で活躍できない5つの原因を、それぞれ具体的に見ていきましょう。

① 固定的な性別役割分担意識

根強く残る「女性は家庭を守るべき」「出産・育児で離職する」「子どもの体調不良や学校行事で休むので仕事に支障が出るので女性は採用したくない」といった固定観念が、女性社員の活躍を阻害しています。特に、現場のマネージャーがこのような意識を持っている場合、女性社員は正当な評価を受けられず、モチベーションが低下し、キャリアアップを諦めてしまう可能性があります。

② 長時間労働を前提とした働き方や、出産・育児を考慮しない制度設計

長時間労働が美徳とされる意識や、仕事と家庭の両立を考慮しない制度が、マタハラやマミトラを助長させています。

2023年の女性の育児休業取得率は84.1%と向上している一方で、女性の管理職比率は12.1%と低い水準にとどまっています。(出典:厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」)

これは、育児休業を取得しやすくても、その後、管理職としてキャリアアップできる環境が整っていない企業が多いことを示唆しています。

このような状況下では、女性社員は仕事と家庭の両立に苦しみ、能力を十分に発揮できないまま、離職を選択してしまうケースも少なくありません。

③ キャリア形成を支援する体制の不足

女性社員にとって、キャリアアップのイメージを描けないことも大きな課題です。 管理職のロールモデルが少ない状況の中では、管理職に魅力を感じなかったり、管理職を担うスキルや視界に不安を感じたりする女性社員も少なくありません。また、キャリアパスが明確でないといった状況は、女性社員の不安を増大させ、キャリア形成を阻害してしまいます。

④ 長期的な活躍を促すマネジメント手法の欠如

女性社員の長期的な活躍を促進するためのマネジメント方法が確立されていないことも、女性活躍を阻む要因の一つです。短期的に成果を出すためのマネジメント方法は確立されていても、長期的に女性社員の能力を引き出し、活躍を促すマネジメントが確立されていない企業が多く見られます。

女性社員の特性やニーズを理解し、個々の能力を最大限に引き出すためのマネジメントスキルが不足している場合、女性社員は十分に活躍することができません。

企業が女性活躍推進を進めようとしても、マネジメント層が適切なスキルや意識を持っていないために、真の活躍推進につながらないケースも少なくありません。

⑤女性活躍を阻害する企業文化

そして、上記4つの問題は、いずれも企業文化と密接に関係しています。

経営陣が女性活躍の重要性を理解していても、現場の意識や企業文化が変わらなければ、制度やキャリア支援も効果を発揮しません。

真の女性活躍を推進するためには、企業文化そのものを変革していく必要があります。

特に、経営陣が女性活躍の難航に危機感を持っていたとしても、現場を回しているマネージャーの意識が変わらないことには、制度もキャリア構築も女性採用もうまくいきません。しかし、原因を正確に理解している企業は、残念ながらごく少数であることが現状です。

管理職には「なりたくない」女性たち

2024年6月に「女性版骨太の方針2024」が決定され、企業や地域で活躍する女性人材の育成を軸とした取り組みがまとめられました。企業における女性役員登用目標として、プライム市場上場企業では「2030年までに30%以上/2025年までに19%」「2025年までに女性役員ゼロ企業を0%」という具体的な数値目標が掲げられています。

こうした国をあげて女性のキャリア形成を支援する取り組みが進む中、働く女性たちの意識や現状は、果たして変化しているのでしょうか?

ここで1つ、興味深い調査結果をご紹介いたします。

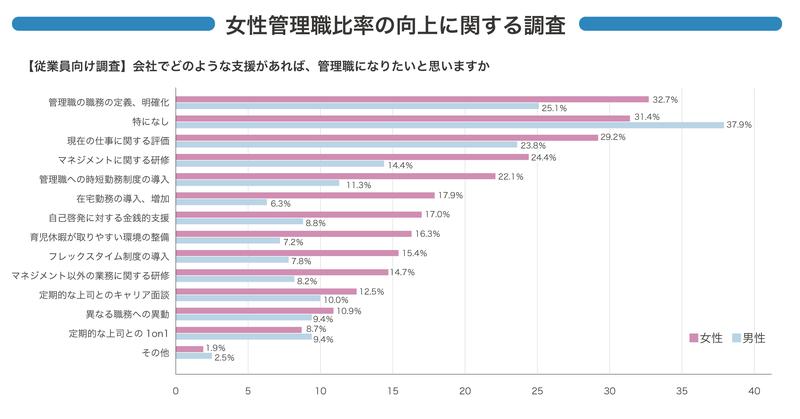

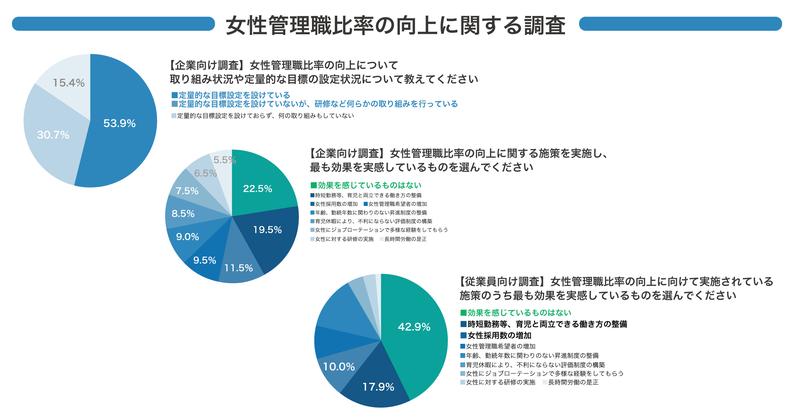

株式会社Works Human Intelligenceが2024年3月26日に発表した「女性管理職比率向上に関する施策実施状況の調査(企業人事部向け/従業員向け)」によると、企業側の取り組みと従業員の実感に大きなギャップがあることが明らかになりました。

この調査は2023年12月11日から14日にかけて行われ、従業員数500名以上の企業610社と、従業員631名からの回答を得ました。調査結果から、従業員の女性管理職比率向上に関する施策の効果実感や、管理職への意向などが明らかになりました。

8割以上の企業が取り組むも、効果を実感しているのはわずか2割

出典:株式会社Works Human Intelligence「女性管理職比率向上に関する施策実施状況の調査(企業人事部向け/従業員向け)」

調査によると、企業側の84.6%が女性管理職比率向上に向けた施策を実施しているものの、従業員の42.9%が「効果を感じていない」と回答。企業側でも22.5%が「効果を感じていない」と答えており、施策の実効性に課題があることが浮き彫りになっています。

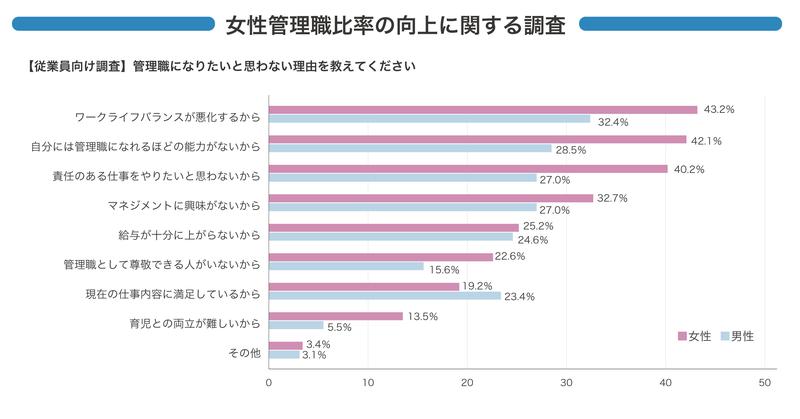

管理職になりたくない理由...男女ともに「ワークライフバランスの悪化」を懸念

出典:株式会社Works Human Intelligence「女性管理職比率向上に関する施策実施状況の調査(企業人事部向け/従業員向け)」

出典:株式会社Works Human Intelligence「女性管理職比率向上に関する施策実施状況の調査(企業人事部向け/従業員向け)」

特に注目すべきは、管理職への意向についての調査結果です。男女ともに8割以上が「管理職になりたくない」と回答しており、その理由として「ワークライフバランスの悪化」(女性:43.2%、男性:32.4%)が最多となっています。

女性が会社に求める支援は制度の充実よりも「職務定義の明確化」

出典:株式会社Works Human Intelligence「女性管理職比率向上に関する施策実施状況の調査(企業人事部向け/従業員向け)」

会社に求める支援については、女性は「管理職の職務定義の明確化」(32.7%)を最も望んでいる一方、男性は「特になし」(37.9%)が最多という結果になっています。この違いは、女性が管理職というポジションに対してより具体的な不安や懸念を抱えていることを示唆しています。

また、時短勤務や育児休暇に関する環境の整備を求める声よりも、職務定義の明確化を望む声が多い点も注目です。女性活躍とは、ライフステージが変化しても変わらず働けるように、もっと働きやすくしてください!という要求に応えるということではなく、長期的なキャリア支援体制を含んだ女性が働き続けられる社会を願うものだと言えるのではないでしょうか。

同時に、この結果は、前述の「組織の中で女性が活躍できない5つの原因」にも関連する要因であると考えます。国の支援策と実際の職場環境との間にギャップが生じていることが、女性の活躍を妨げる要因になっていると感じられます。

企業と現場の間に横たわる女性活躍のギャップ

日本における女性活躍推進の歴史的背景から現在の課題まで、様々な角度から分析してきました。1970年代から続く性別役割分担意識や、形式的な制度改革だけでは解決できない構造的な問題が、現在も日本企業における女性活躍の大きな障壁となっています。

日本における女性の活躍が進まない背景には、根深いジェンダーバイアスや歴史的な労働環境、そして企業文化の未整備が複雑に絡み合っています。

特に注目すべきは、企業側の取り組みと従業員の実感との間に存在する大きなギャップです。多くの企業が女性活躍推進に取り組んでいると主張する一方で、現場では依然として固定的な性別役割分担意識や、長時間労働を前提とした働き方が継続しています。

また、「管理職になりたくない」という女性たちの声からは、単なる意欲の問題ではなく、現在の企業文化やキャリア支援体制の構築に根本的な課題があることが浮き彫りになりました。同時に、ワークライフバランスの悪化を懸念する声は、男女共通の課題として認識されており、これは今後の働き方改革においても重要な示唆を与えています。

女性活躍推進は、単なる数値目標の達成ではなく、企業文化や社会構造の本質的な変革を必要とする課題であることを、私たちは改めて認識する必要があるでしょう。

次回のPart3では、女性活躍を避け続ける限りダイバーシティが進まない現実について更に掘り下げていきます。新たな視点から、私たちの社会における多様性の不足がどのように企業や組織の成長を妨げているのかを考察していきます。