なぜ日本で女性の活躍が進まないのか?時限立法の10年延長から見えてくるはたらく女性を取り巻く現在の労働環境

これまでPart1とPart2では、女性活躍推進法の10年延長から見えてくる、日本における女性活躍の現状と課題や、ジェンダーバイアスが根強く残る理由などを掘り下げてきました。

ところで、「女性活躍」が叫ばれて久しいですが、皆さんは「女性活躍」と聞いてどんな女性を思い浮かべますか?

おそらく多くの人が、仕事と育児を両立させている「ワーキングマザー」を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん、仕事と育児を両立させているワーキングマザーの方々は、社会的に見ても素晴らしい存在であり、賞賛されるべきだと思います。しかし、「女性活躍」のロールモデルがワーキングマザーだけでは、この先必ず行き詰まると私は考えています。

今回のPart3では、なぜ女性活躍のロールモデルが「ワーキングマザー」だけでは行き詰まるのか?そして、本当のダイバーシティを実現するために必要な視点や在り方について考察していきます。

目次

●男女共に疑問を抱く「残念な女性活躍」の実情●女性活躍は「女性優遇」?90年代まで性差別が禁止されていなかったのが日本

●「女性を優遇」という批判はどこから生まれるのか?

●「よかれ」が裏目に?女性活躍推進におけるアンコンシャス・バイアス

●「女性だから」という偏った施策が不協和音を生む原因に

●「ワーキングマザー」だけが女性活躍のロールモデルではない

●「女性が輝く」から「誰もが輝く」ダイバーシティへ

●日本と世界のデータが示す女性活躍とダイバーシティの力

・女性活躍と多様性が企業の競争力:データが示す明確な相関関係

・「なでしこ銘柄」が証明する、女性役員と業績向上の好循環

●あなたの組織は大丈夫? 多様性レベルをチェックしてみましょう

【初級レベル】女性活躍、ワーキングママ支援

【中級レベル】働き方改革・男性育休

【上級レベル】女性リーダー育成登用

【達人レベル】イノベーション風土

●性別を超えて、誰もがその人らしく活躍できるダイバーシティへ

男女共に疑問を抱く「残念な女性活躍」の実情

「日本の女性活躍は残念」と警鐘を鳴らすのは、日本で初めて「イクメン」という言葉を生み出したNPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也さんです。

安藤さんは、女性活躍が進まない根本的な原因として「日本社会における女性活躍とは、女性を男性化させることだから」と指摘しています。

どういうことかというと、日本社会ではいまだに男性が中心となって社会が回っています。その社会の中で、女性が男性と同じように長時間労働をして、男性と同じように出世をしていく。それが日本の目指す女性活躍の姿だから、それは男性から見ても女性から見ても違和感がある。ということのようです。

「男性社会で男性と同じように活躍する女性」を男性も女性も求めていないから、日本で女性活躍が進まないのは当然だと安藤氏は分析しています。

女性活躍は「女性優遇」?90年代まで性差別が禁止されていなかったのが日本

「女性活躍」という言葉を聞くと、「女性だけが優遇されるのか?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。しかし、実際のところ、Part2でも触れたように日本では1990年代まで、性差別が法的に禁止されていなかったことは、忘れてはならない事実です。

日本の労働市場には、性別による役割分担を重視した「日本型福祉社会」の影響が色濃く残っています。1985年に男女雇用機会均等法が制定されましたが、その内容は法的拘束力を持たず、実質的には企業の努力義務にとどまっていました。また、セクハラが違法とされたのは2000年になってからであり、これは他の先進国に比べるとかなりの遅れを示しています。

欧米諸国では、より早い段階で性差別を禁止する法律が整備されていました。例えば、アメリカ合衆国では1964年に公民権法が成立し、人種、肌の色、宗教、性別、出身国に基づく雇用差別が禁止されています。 日本の法整備の遅れは、女性が社会で活躍するためのスタートラインに立つことさえ困難にしてきたと言えるのではないでしょうか。

過去の職場における性差別の実態を知ることで、現在の女性活躍推進が「逆差別」でないことが理解できると思います。連載を通じて伝えたいのは、日本の歴史を学ぶことで、女性活躍が「女性優遇」だとする誤解が解消されるという点です。たとえば、過去のアメリカでは、黒人が特定の公共施設に入れないといった困難がありました。同様に、日本にも「男性は良いが女性はダメ」といった信じがたい差別が存在していました。その意味では、女性の活躍を促進するための取り組みは、かつての不公平を是正する努力の一環であると言えるでしょう。

「女性を優遇」という批判はどこから生まれるのか?

企業が女性活躍を推進する中で、「女性ばかりが優遇されている」と感じる声が一部の男性社員から上がることがあります。さらに、女性社員の間でも、制度の恩恵を受ける人とそうでない人の間でギスギスした空気が生まれることもあります。

こうした不満の背景には、企業側の施策が「女性全体」に向けた画一的なものになってしまい、個々の事情に寄り添えていないことが挙げられます。

企業が女性社員を「結婚・出産・育児」というステレオタイプで捉え、画一的な支援策を講じることで、個々のニーズとのミスマッチが生じます。 例えば、結婚や出産の意向がない女性社員にとっては、育児支援制度は不要であり、逆に「自分は軽視されている」と感じてしまう可能性も孕んでいます。 このようなミスマッチは、女性社員のモチベーション低下や、男性社員からの反発を招き、職場全体の士気を下げてしまう可能性があります。

また、なぜ女性活躍推進が必要なのかを、企業が十分に説明できていないケースも少なくありません。これが誤解を生み、男女間や女性同士の分断を生んでしまう要因となっています。

「よかれ」が「裏目に」?女性活躍推進におけるアンコンシャス・バイアス

一口に「女性活用」「女性活躍」といっても、女性のライフスタイルやキャリア観は一様ではありません。結婚の有無、子どもの有無、パートナーの家事・育児への関与など、それぞれが異なる状況に置かれています。しかし、企業側が「女性ならこうだろう」「この施策があれば女性は助かるはず」と画一的に判断し、柔軟な対応を欠いた結果、かえって女性たちの求めるものとミスマッチが起きてしまうのです。

これは、アンコンシャス・バイアス、つまり無意識の偏見が影響している可能性があります。例えば、「女性は結婚や出産を機に退職する」という固定観念から、昇進や重要なプロジェクトの担当から外してしまう、といったケースが挙げられます。 また、「女性は家庭を優先するべき」という考えから、残業や出張を強制しない、といった配慮も、本人のキャリア願望を阻害する可能性があります。

このようなアンコンシャス・バイアスは、男性だけでなく女性自身も持っている可能性があります。 例えば、「男性は仕事第一であるべき」という固定観念から、男性社員に育児休暇の取得を促さない、といったケースも考えられます。

こうしたさまざまなアンコンシャス・バイアスが、職場の摩擦を生む理由になっていると言えるでしょう。

「女性だから」という偏った施策が不協和音を生む原因に

ワーキングマザーでも、パートナーの協力があればバリバリ働ける人もいれば、独身女性でも趣味のために残業を避けたい人もいます。「女性だから」という一括りのカテゴリーで考えるのではなく、個々の環境の違いを前提に、それぞれの能力を最大限に活かせるような仕事の与え方や支援策を検討することが重要です。そのためには、現場のマネージャーの力量が不可欠となります。

そして、中には「女性活躍推進」の名の下に行われた施策が、むしろ職場の分断を生むことがあります。

これは、ある企業の一例ですが、女性社員の健康を気遣い「美肌に良いサプリメント」を配布しました。しかし、男性社員からは「なぜ女性だけ?」と反発が起こり、女性社員からも「なぜ女性は美肌でいることを求められるのか」と違和感を持たれる結果に。この施策はすぐに取りやめとなりましたが、「女性だから」という前提で打たれた施策が、実際には不協和音を生む典型的な例です。育児支援策も同様で、対象者を限定しすぎると「なぜ子どものいる女性だけが支援を受けられるのか」といった不満につながります。

女性活躍推進においては、「女性だから」という画一的な視点ではなく、多様性を認識し、個別対応を重視することが重要です。

例えば、ワークライフバランスの支援策として、時短勤務制度を導入する場合でも、すべての女性社員が同じように利用したいわけではありません。 中には、フルタイムで働き続けたいと考える女性社員もいれば、時短勤務制度を利用することでキャリアアップの機会が減ることを懸念する女性社員もいるでしょう。

施策や支援を行う際は、なぜ、その施策を打つのかをきちんと説明できなければ、「なぜ子どものいる女性だけ」「なぜ女性だけ」「なぜ男性だけ」といった声があがり、職場に不協和音が生まれてしまいます。

「ワーキングマザー」だけが女性活躍のロールモデルではない

「女性活躍」と聞くと、多くの人が育児と仕事を両立する「ワーキングマザー」を思い浮かべるかもしれません。しかし、この偏ったロールモデルこそが、日本における女性活躍の足かせとなっているのではないでしょうか。

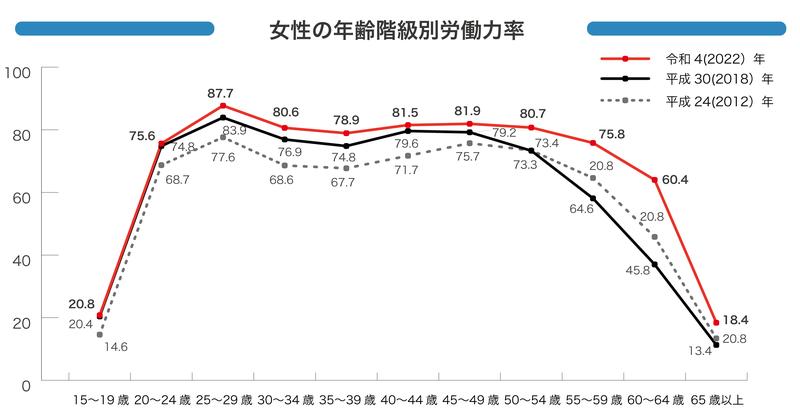

日本では、第二次ベビーブーム世代の人口ボリュームゾーンである団塊ジュニア世代が2024年に50歳を迎え、50歳以上の人口が過半数を占める「超高齢化社会」が到来します。特に女性に限ると、既にその割合は5割を超えており、パートや非正規雇用を含めると、中高年女性の活躍こそ今後の日本社会を支える上で不可欠です。

出典:総務省「労働力調査」より作成

しかし、従来の「女性活躍」は20~30代のワーキングマザーに焦点が当てられがちで、中高年女性の活躍や、そもそも結婚・出産といったライフイベントを経ていない女性たちの存在が置き去りにされています。

さらに、20~30代の女性たちも決して恩恵を受けているとは言い切れません。「結婚・育児・仕事を完璧にこなす」という理想像を押し付けられ、独身女性や子どもを持たない女性は肩身の狭い思いをするなど、多様な生き方を認めない風潮が依然として根強いのが現状です。

社会が求めるロールモデルは、もはや「輝くワーキングマザー」だけではありません。結婚する人、しない人、子どもを持つ人、持たない人、子育て中の人、子育てを終えた人など、女性の生き方は多様であり、それぞれ尊重されるべきではないでしょうか。

「女性が輝く」から「誰もが輝く」ダイバーシティへ

さまざまな立場や価値観を尊重することは、男性に対しても同様に重要です。女性部下を持つ上司は「セクハラ」や「マタハラ」に特に注意を払っている一方で、男性も理不尽なハラスメントに耐えていることがあります。男性上司は男性部下のことを「理解できている」と勘違いしがちですが、男性にもそれぞれ異なる背景があるという認識が必要です。

「女性が輝く職場」という言葉には、どこか違和感が残ります。目指すべきは、女性だけが特別扱いされる環境ではなく、「誰もが輝ける」真のダイバーシティです。多様な立場や価値観を尊重すべき対象は、女性に限った話ではありません。女性活躍を推進する企業では、男性も活き活きと働いているという事実が示すように、性別に関わらず、全ての従業員が能力を最大限に発揮できる環境こそが重要だと言えるでしょう。

日本と世界のデータが示す女性活躍とダイバーシティの力

しかし、本当に女性活躍は企業にとってプラスになるのでしょうか?日本においては、こういった疑問をいまだに持たれてしまうことがありますが、その疑問にデータが明確な答えを示しています。女性活躍推進は、企業の多様性とパフォーマンス向上に直結するという事実が、複数の調査研究で明らかになっているのです。

・女性活躍と多様性が企業の競争力:データが示す明確な相関関係

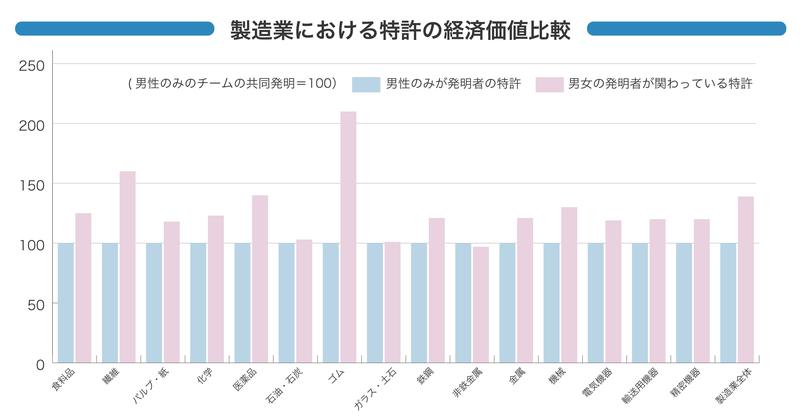

女性が活躍できる多様性のある組織は、パフォーマンスを向上させることが知られています。これは有名な調査の1つですが、日本政策投資銀行の餅友佳里氏が三菱総合研究所と協力して、日本の特許100万件以上をもとに、男性だけが書いた特許と男女チームが書いた特許で経済的価値がどれくらい違うかを様々な分野で調べた結果があります。

出典:三菱総合研究所「知的分析支援サービス(MRIP)」により日本政策投資銀行作成

分析した結果、男女混合チームが作成した特許は、男性のみのチームが作成した特許と比較して、経済的価値が大幅に高いことが判明しました。2016年の調査では44%、2018年の調査では54%も高いという驚くべき結果が出ています。

これは、投資を増やさなくても、チームの多様性を高めることで経済的価値が大幅に上がることを示しています。多様性のある組織がイノベーションを促進し、企業の競争力を高めることを示唆していると言えるでしょう。

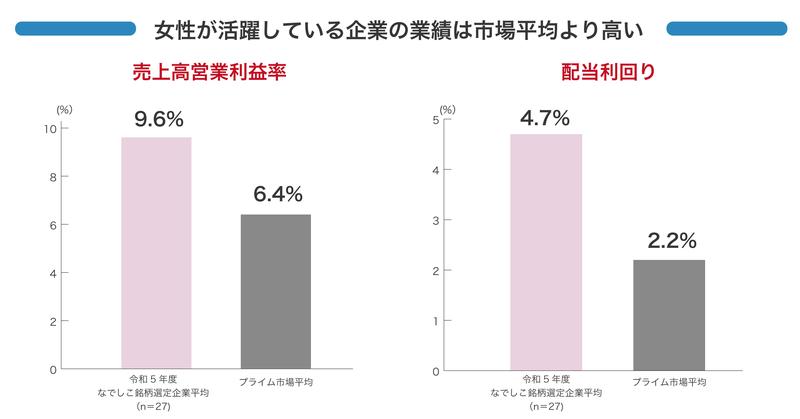

・「なでしこ銘柄」が証明する、女性役員と業績向上の好循環

一方、「女性役員を増やせば業績が良くなるのか?」という疑問に対し、経済産業省の「なでしこ銘柄」選定がその答えが「YES」であることを示唆しています。

出典:経済産業省「令和5年度なでしこ銘柄」レポート

この銘柄に指定された企業は業績が良いことがデータによって明らかになっているからです。特に、なでしこ銘柄は女性活躍に優れた上場企業として知られ、その株価やさまざまな経営指標においても優位性を示しています。また、2023年度からは「NEXTなでしこ」として、共働きと共育て(育児支援)を重視する企業の新たな評価枠組みが導入され、男女問わず働きやすい環境を築く企業が評価される時代になっています。

そして、このような女性活躍や両立支援に注力する企業の業績との好循環は、日本国内だけでなく、ゴールドマン・サックスやマッキンゼーといった世界的なシンクタンクの調査でも確認されています。

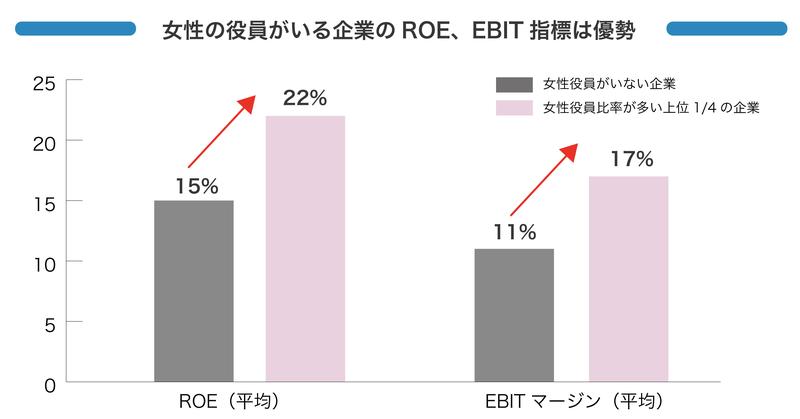

出典:内閣府男女共同参画局「企業が女性活躍に取り組むことのメリット」資料

出典:内閣府男女共同参画局「企業が女性活躍に取り組むことのメリット」資料

調査によれば、役員に女性がいる企業は、株価、ROE(自己資本利益率)、EBITマージン(本業の収益力を測る指標)などのパフォーマンスが高い傾向にあります。

こうしたデータは、女性活躍と企業業績の間に正の相関関係があることを明確に示しています。多様性のある組織は、変化への対応力が高く、持続的な成長を遂げることが可能となると言えるでしょう。

男女ともに、誰もが活躍できるダイバーシティ経営と業績の好循環は、今や世界的に求められる基礎知識となりつつあり、日本企業もその視点で評価される時代が来ていることを私たちは覚えておく必要があります。そして、こうした動きは、日本の労働環境における女性の活躍が、各企業にとって経済的価値を高める重要な要素であることを如実に示しています。

あなたの組織は大丈夫? 多様性レベルをチェックしてみましょう

多くの日本企業が「女性活躍」という言葉を避けがちである背景には、無意識の性別役割分担が見え隠れします。「なぜ女性だけ特別扱いが必要なのか?」という言い訳はしばしば聞かれますが、本当に特別視すべきかという問いが根底にあるからではないでしょうか。

しかし、これまで解説してきたように、女性活躍やワーキングペアレンツ支援といった取り組みは、組織がさらなるダイバーシティを追求する際の基礎ともなり得る重要なステップです。

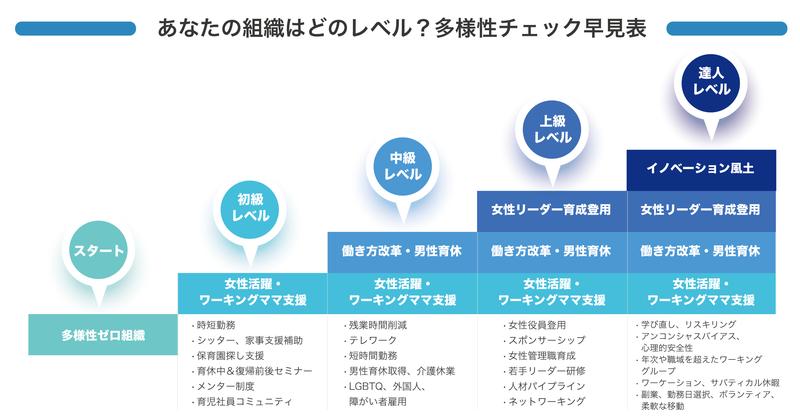

Part1、Part2でも取り上げた、企業のジェンダー問題に詳しいメディアプロデューサーである羽生祥子さんの著書『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』でも紹介されていた「多様性チェック早見表」は、組織の多様性レベルを測る上で有効なツールです。どのような取り組みが実践されているかをチェックすると、現段階の多様性度合いが分かります。どんなチェック表なのか、各レベルごとに、取り組み内容のポイントを詳しくみていきましょう。

出典:出典:『ダイバーシティ・女性活躍はなぜ進まない? 組織の成長を阻む性別ガチャ克服法』(羽生祥子著)より作成

【スタート】多様性ゼロ組織

女性活躍やワーキングママ支援といった制度が皆無。在宅勤務もコロナ禍で一時的に導入されたのみで、男性育休や女性登用などは議論の俎上にも上がらない状態です。

【初級レベル】女性活躍、ワーキングママ支援

産休・育休制度や育休後の職場復帰支援など、 子育て女性を対象とした制度が導入されている段階です。職場復帰後の勤務スタイルについても、子どもの急な病気などに対応できる柔軟性があり、親になることによって生じるキャリアに対する不安や迷いを解消し、自信を持って活躍できるよう支援体制を整えている。

【中級レベル】働き方改革・男性育休

女性活躍の取り組みが進んだ企業が、次に着手すべき段階です。

これまではワーキングマザーのみが対象だった制度を、子育て中の男性にも適用範囲を広げる。時短勤務、男性育休、テレワーク、イクボス研修などを導入し、子育ては母親だけの役割ではないというジェンダー平等の視点を取り入れる。さらに、子育てというライフイベントに限らず、休みやすさ・働きやすさ・働きがいという視点から、残業時間削減、有休取得率アップ、介護休業制度、LGBTQへの配慮、外国人や障がい者の雇用など、多様な人材が働きやすい環境を整備。経営層が多様性の重要性を理解し、制度として確立しているかがポイントとなります。

【上級レベル】女性リーダー育成登用

女性役員の登用計画や女性管理職育成など、 女性リーダーの育成・登用に積極的に取り組む段階で、企業のビジネス手腕が問われます。女性役員の登用計画、メンター制度、女性管理職育成、若手リーダー研修、人材育成のパイプライン構築、ネットワーキングなど、具体的な目標設定とKPI管理、現場のモニタリングが不可欠です。ダイバーシティ&インクルージョンの分野で日本が最も遅れをとっているジェンダー平等を、経営者が明確に打ち出し、組織の力につなげているかが重要となります。

【達人レベル】イノベーション風土

ジェンダー多様性を確保し、世界標準に到達した上で、さらにその先を目指す段階です。多様性からイノベーションが生まれ、組織の新たなエネルギーとなる風土や文化を醸成を目指します。従来の年功序列や会議体制、意見の上げ方・決定の仕方などを見直し、中間管理職以降のリスキリング、アンコンシャスバイアスへの対応、心理的安全性の確保、年次や職位を超えた提案型ワーキンググループ、ワーケーション、サバティカル休暇、副業、ボランティア、柔軟な異動などを積極的に導入するなどです。新しい価値を生み出す空気が生まれ、従業員がワクワクできる職場環境となっているかがポイントになります。

多くの日本企業は、初級レベルから中級レベルに位置していると考えられます。 自社の多様性レベルを把握し、 より高いレベルを目指した取り組みを進めることが、 これからの日本企業には求められていると言えるでしょう。

性別を超えて、誰もがその人らしく活躍できるダイバーシティへ

今回Parrt1からPart3のコラムを通して、日本における女性活躍が進まない要因は、社会構造、企業文化、そして私たち自身の意識にあることが見えてきました。

これまで見てきたように、日本では長年にわたって女性の活躍推進が叫ばれながらも、その進展は遅々として進んでいません。その背景には、ジェンダーバイアスの根深さ、歴史的な法制度の影響、企業文化の硬直性、そして「女性活躍」のロールモデルが極端に偏っているという問題があります。

特に、「ワーキングマザー」こそが女性活躍の象徴という認識が広まることで、「結婚や出産をしない女性」「管理職を目指さない女性」「育児以外の理由で柔軟な働き方を求める女性」など、さまざまな生き方を選ぶ女性たちが見えにくくなってしまいました。その結果、企業の施策も育児支援に偏り、シングル女性や子どもを持たない女性への配慮が後回しにされる傾向が生じています。

一方で、「女性だけを優遇するのか?」という批判が根強く存在するのも事実です。日本では1999年に男女雇用機会均等法が改正されるまで、女性の雇用差別が広く容認されていました。この長い歴史の中で、「女性活躍=特別扱い」とする誤解が生まれやすくなっています。しかし、女性が本来の能力を発揮できる環境を整えることは、単なる「優遇」ではなく、企業の持続的成長にも直結する重要な戦略です。実際、ダイバーシティの推進が企業の収益性やイノベーション力を高めることは、世界の多くの研究で証明されています。

女性活躍推進法が制定され、企業も様々な取り組みを行っていますが、未だに多くの女性が職場で課題を抱えています。

それは、「女性活躍」という言葉が、「女性を男性に合わせる」「女性にだけ負担を強いる」という誤解を生みやすいからかもしれません。

本当に目指すべきは、「女性が輝く社会」ではなく「誰もが輝ける社会」です。

これからの社会に求められるのは、「女性の活躍」にフォーカスしすぎるのではなく、「誰もが活躍できる環境」をつくることです。育児中の女性だけでなく、介護を担う男性、シングルペアレント、障がいを持つ人、LGBTQ+の当事者、外国人労働者など、多様な立場の人々が活躍できるような社会です。

そのためには、多様な人材が活躍できるような柔軟な働き方、性別に関係なく能力を発揮できる公正な評価制度、そして、アンコンシャス・バイアスに気づき、それを克服するための教育が必要です。もちろん、制度や仕組みを変えることは重要ですが、それだけでは不十分です。私たち一人ひとりの意識改革も不可欠です。「女性はこうあるべき」という固定観念を捨てる、女性のキャリアを応援する、多様な生き方を尊重する。このような意識を持つことが、女性活躍を推進する上で非常に大切です。

時限立法としての女性活躍推進法が10年延長を検討されていることは、日本における「女性活躍」が未だ十分に進んでいないという現実を突きつけています。しかし、単に「女性の管理職を増やす」といった表面的な数値目標を掲げるだけではなく、企業文化や社会の意識そのものを変えていくことこそが求められています。

本当の意味でのダイバーシティが実現する社会とは、女性に限らず、すべての人が公平に活躍の機会を得られる社会だとわたしは感じています。私たち一人ひとりが、この課題に向き合い、変革を促す行動を取ることが、より良い未来への第一歩となるのではないでしょうか。