近年、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む「健康経営」が注目されています。従業員の健康は、企業の生産性や業績に大きく影響する重要な要素であり、健康経営はもはや一部の先進的な企業だけのものではありません。

中でも、特に優れた健康経営を実践している企業として経済産業省が認定するのが「健康経営優良法人」です。認定を取得することで、企業イメージの向上や採用活動の優位性など、多くのメリットが期待できます。

そこで今回は、健康経営優良法人制度の概要から認定基準、取得によるメリット、そして具体的な成功事例をまとめました。

なお、これを読めば健康経営がわかる基礎知識と130社の成功事例をまとめたお役立ち資料をご用意しました。本コラムではその一部を公開しています。お役立ち資料では健康経営優良法人を目指す16のアクションプランなども解説しています。ぜひ、本コラムと合わせて参考にしてみてください。

なお、これを読めば健康経営がわかる基礎知識と130社の成功事例をまとめたお役立ち資料をご用意しました。本コラムではその一部を公開しています。お役立ち資料では健康経営優良法人を目指す16のアクションプランなども解説しています。ぜひ、本コラムと合わせて参考にしてみてください。

ダウンロードはこちら

目次

●健康経営優良法人とは

●健康経営優良法人が注目される理由

●健康経営に向けて国が取り組む3つの制度

・健康経営優良法人

・健康経営銘柄

・健康宣言事業

●健康経営優良法人は「健康経営銘柄」と何が違う?

●健康経営優良法人と認定される基準

・大規模・中小規模を分けるのは「従業員の人数」

・健康経営優良法人の認定で基軸となる5つの基準

・「大規模法人部門」の認定基準(評価項目)

・「大規模法人部門」からホワイト500の対象となるための認定基準

・「中小規模法人」の認定基準(評価項目)

・「中小規模法人」から ブライト500の対象となる法人の条件

●健康経営優良法人に認定されることで得られる5つのメリット

●まとめ

健康経営優良法人とは

「健康経営優良法人」は、従業員の健康管理を経営的な視点で戦略的に実践している企業に対して、経済産業省が認定を行う制度です。大規模法人部門と中小規模法人部門の2つがあり、2017年から始まりました。この制度は、それまでの東京証券取引所上場企業のみを対象とした「健康経営銘柄」を拡大発展させたものです。

健康経営優良法人の認定を受けることは、企業自体のイメージアップやブランド力アップにつながり、働き方改革の機運が高まる中で特に重要となっています。

健康経営優良法人が注目される理由

健康経営優良法人の認定企業数は、2023年度には大規模法人・中小規模法人合わせて約3,000社に達し、制度開始の2017年度と比べて約6倍に増加しています。この急激な伸びの背景には、働き方改革の推進や労働人口減少への対応など、日本企業の直面する課題が密接に関係しています。

特に注目すべきは、若手人材の価値観の変化です。株式会社マイナビの「2024年卒大学生就職意識調査」によると、就職先選びで重視する項目として「働きやすさ」が上位にランクインしており、職場環境や健康配慮への関心の高さが窺えます。

また、コロナ禍を契機としたテレワークの普及により、従業員の心身の健康管理が経営課題として一層重要性を増しています。厚生労働省の調査では、テレワーク実施企業の割合は2023年時点で約5割に達しており、新しい働き方に対応した健康経営の実践が求められています。

さらに、日本の生産年齢人口は2022年には7,507万人まで減少しており、人材の確保・定着は企業の死活問題となっています。このような状況下で、健康経営優良法人認定は、企業の魅力度を高める重要な要素として注目を集めているのです。

健康経営に向けて国が取り組む3つの制度

健康経営の推進は、もはや企業だけの取り組みではありません。健康経営を後押しするため、国は様々な制度を設けています。代表的なものとして、「健康経営優良法人認定制度」「健康経営銘柄」「健康宣言事業」などが挙げられます。これらの制度について、詳しく見ていきましょう。

・健康経営優良法人

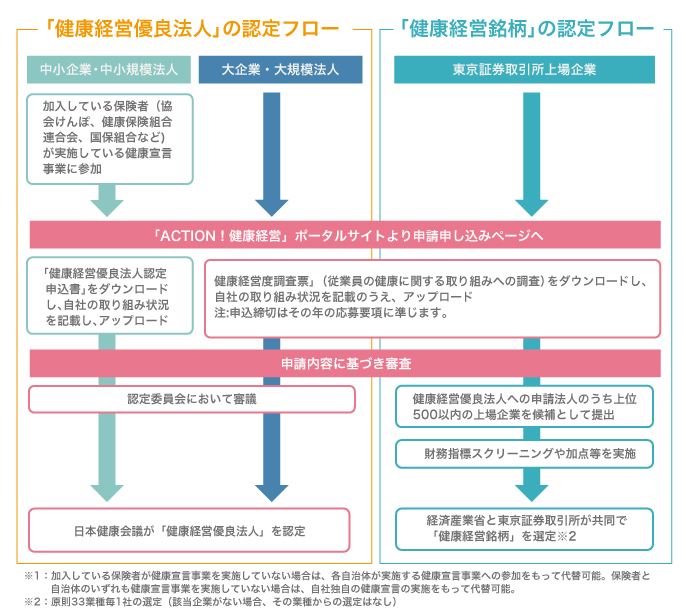

健康経営優良法人認定制度とは、企業が従業員の健康を重視し、積極的に健康管理を推進する「健康経営」を実践していることを示す公式な認定制度です。この制度は経済産業省が2016年度に創設し、「日本健康会議」という経済団体や医療団体からなる組織が認定を行っています。中でも優れた取り組みを行っている企業に対しては、「健康経営優良法人」として認定されることで、その努力が社会的に評価されるという仕組みです。

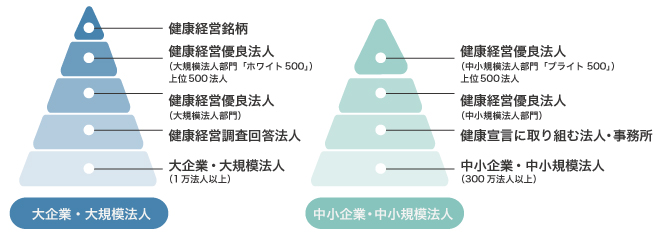

制度の目的は、従業員の健康増進や生産性の向上、医療コストの適正化を通じて、企業の競争力強化を図ることにあります。認定には大規模法人部門と中小規模法人部門の2つの部門が設けられ、それぞれ優良な健康経営を実践している法人が選ばれます。2023年の認定では、大規模法人部門で2,676法人、中小規模法人部門で14,012法人が認定されました。

さらに、特に優れた取り組みを行っている法人には、大規模法人部門で上位500法人に「ホワイト500」、中小規模法人部門で上位500法人に「ブライト500」の称号が与えられます。

認定を受けるためには、従業員の健康診断受診率や健康増進に向けた施策の実施状況など、一定の基準を満たす必要があります。さらに、自社の健康経営の取り組みを日本健康会議に申請し、審査を受ける必要があります。認定期間は1年間で、毎年申請が必要となります。

・健康経営銘柄

健康経営銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、健康経営に優れた取り組みを行っている上場企業を選定し、投資家に紹介する制度です。この制度は2014年度にスタートし、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を評価・認定しています。

健康経営銘柄の選定基準は厳しく、健康経営を経営理念・方針に位置づけ、実行するための組織体制や制度を整備し、取り組みの評価と改善を行っているかが重要なポイントとなります。また、法令遵守も欠かせない条件です。

具体的には次のような選定基準があります。

・健康経営が企業の経営理念や方針に明確に位置づけられていること。

・健康経営を推進するための組織体制が整備されていること。

・健康経営のための具体的な制度や施策が実行されていること。

・これらの取り組みを適切に評価し、継続的な改善が行われていること。

・法令を遵守していること。

選定数は毎年30~50社程度と少なく、基本的に1業種から1社のみが選ばれます。そのため、健康経営銘柄に選定された企業は、自社の健康経営を推進するだけでなく、業界全体での健康経営の普及・促進においてもリーダー的な役割を担うことが期待されています。

健康経営銘柄に選ばれることで、企業は健康経営に対する社会的な評価や信頼を得ることができ、優秀な人材の採用や定着にもつながります。さらに、長期的な企業価値の向上が期待できる銘柄として投資家から注目を集め、資金調達がしやすくなるメリットもあります。

以上のように、健康経営銘柄は、従業員の健康を重視し、そのための取り組みを戦略的に行っている優良企業を選定・認定する制度であり、企業の健康経営を推進するインセンティブとしても機能しています。

・健康宣言事業

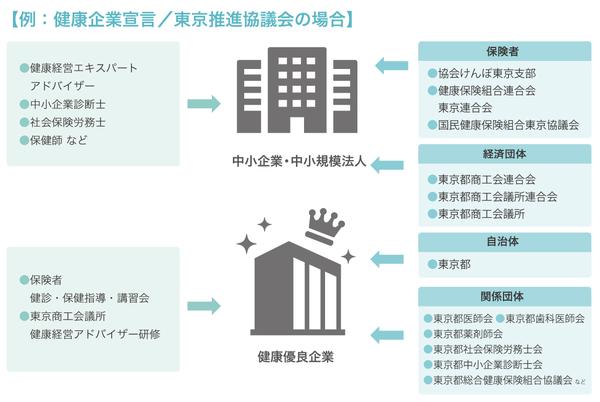

健康宣言事業は、日本全国で協会けんぽや健康保険組合といったさまざまな保険者が実施している制度です。この事業は、地域によって名称が異なり、東京では「健康企業宣言」、愛知では「健康宣言」、大阪では「健康経営」と呼ばれています。

この事業の目的は、企業が積極的に健康づくりを推進し、険加入者の健康増進を目的としています。結果的に保険加入者、つまり社員やその家族の健康を向上させることにあります。企業は「健康宣言」を行い、これを通じて従業員の健康管理に取り組む姿勢を示します。

この取り組みに参加することで、企業は健康診断の受診率向上や、健康教育の実施、職場のメンタルヘルス対策の強化といった健康増進活動を積み重ねることが求められます。地域ごとに名称は異なるものの、共通して健康への配慮を企業文化として根付かせることを目指しています。

健康経営優良法人は「健康経営銘柄」と何が違う?

「健康経営銘柄」とは、健康経営に優れた企業を原則1業種1社選定するものです。

また、対象となるのは東京証券取引所の上場会社のみです。

経済産業省と東京証券取引所との共同で行われる、という点も健康経営優良法人と異なります。

経済産業省による下の図では、その区分けと認定までのフローが分かりやすく解説されています。

出典:健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」

健康経営優良法人と認定される基準

健康経営優良法人として認定されるためには、特定の基準を満たす必要があります。健康経営に取り組んでいるすべての企業が自動的に認定されるわけではなく、厳格な評価基準をクリアした企業のみが認定されます。

大規模法人と中小規模法人では認定基準が異なるため、自社の規模に応じた条件を確認することが重要です。

ここでは、健康経営優良法人認定の条件について、大規模法人と中小規模法人のそれぞれの条件をまとめていきます。

・大規模・中小規模を分けるのは「従業員の人数」

企業が「大規模法人」か「中小企業」かは、業種ごとに定められた従業員数によって決まります。基準となるのは、申請時の「常時使用する従業員」数です。

「常時使用する従業員」とは、「解雇予告が必要な労働者」(労働基準法第20条)を指し、必ずしも正社員だけを意味するわけではありません。一定の条件を満たせば、パートやアルバイトも含まれる可能性がありますので注意が必要です。従業員数、もしくは資本金(出資金額)のどちらかに該当すると中小規模法人と判断されます。

自分の会社がどの業種に分類されるかは、総務省の日本標準産業分類で確認できます。企業規模の判断に迷った際は、ぜひご確認ください。

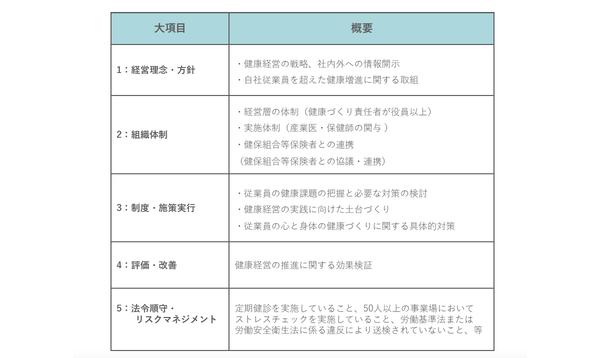

・健康経営優良法人の認定で基軸となる5つの基準

健康経営優良法人の認定基準は、主に以下5つの項目で構成されています。

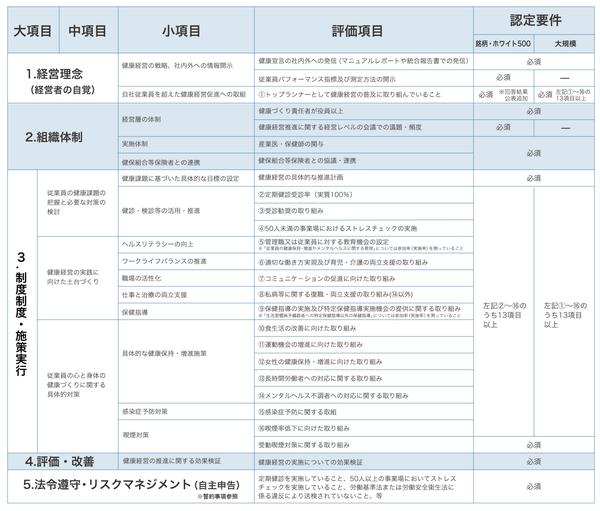

・「大規模法人部門」の認定基準(評価項目)

大規模法人部門の認定基準(評価項目)は、前述した「経営理念」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」という5つの大項目に分類されます。

そして、中項目~小項目では細かな条件が提示されており、これらを一定数クリアする必要があります。

参照:経済産業省|健康経営銘柄2024選定及び健康経営優良法人2024(大規模法人部門)認定要件

・「大規模法人部門」でホワイト500の対象となるための認定基準

健康経営優良法人よりもホワイト500は厳しく、ホワイト500に認定されるためには、前述の5つの大項目のうち以下の4つを満たす必要があります。

・経営理念・方針

・組織体制

・評価・改善

・法令順守・リスクマネジメント

さらに、「制度・施策実行」は評価項目が17個用意されており、必須項目を含む15項目以上を満たすことも認定条件です。

詳しくは経済産業省の健康経営優良法人2024(大規模法人部門)認定要件を参照してください。

ホワイト500の認定要件の概要は下記となります。

(1) 経営理念

ホワイト500の認定を受けるためには、トップが健康経営にコミットメントし、会社方針を明文化して社内・社外に周知する必要があります。さらに、取引先の健康経営状態の把握や支援、及び従業員のパフォーマンス指標の開示が求められます。

(2) 組織体制

健康経営の推進責任者は役員以上でなければならず、産業医または保健師の関与が必要です。健康保険組合との協議・連携も必要で、健康問題の認識や中長期的な方針について協議することが求められます。

(3) 制度・施策実行

健康経営の具体的な推進計画の策定と受動喫煙対策への取り組みが必須です。さらに、健康診断受診率100%、ヘルスリテラシーの向上教育、食生活や運動習慣の改善支援など、13項目以上の評価項目を満たす必要があります。

(4) 評価・改善

昨年度の健康経営の効果検証を行い、健康診断受診率、施策参加率・満足度、生活習慣の改善状況などを検証することが必要です。

(5) 法令遵守・リスクマネジメント

定期健診、ストレスチェックの実施、労働基準法や労働安全衛生法への遵守が求められます。法令違反による送検がないことも必須です。

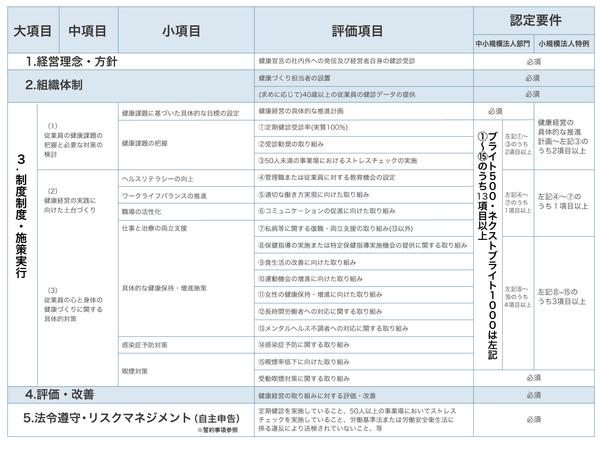

・「中小規模法人部門」の認定基準(評価項目)

中小規模法人が健康経営優良法人と認定されるためには、大規模法人と同様に次の5つの大項目を満たさなければいけません。

認定基準の基本的な構成も共通している部分が多いため、中小規模法人部門だからとって、決して認定のハードルが低いわけではありません。

1.経営理念・方針

・健康経営の戦略、社内外への情報開示

・自社従業員を超えた健康増進に関する取組

2.組織体制

・経営層の体制(健康づくり責任者が役員以上)

・実施体制(産業医・保健師の関与 )

・健保組合等保険者との連携(健保組合等保険者との協議・連携)

3.制度・施策実行

・従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討

・健康経営の実践に向けた土台づくり

・従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

4.評価・改善

健康経営の推進に関する効果検証

5.法令順守・リスクマネジメント

定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないこと、等

参照:経済産業省|健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定要件

・「中小規模法人」から ブライト500の対象となる法人の条件

ブライト500の認定要件も、ホワイト500と変わらず5つの大項目要件を満たすことです。大項目は同じですが、評価項目と認定要件が大規模法人部門とは異なっています。

「3.制度・施策実行」の評価項1〜目15項目のうち、ブライト500は13項目以上を満たす必要があります。

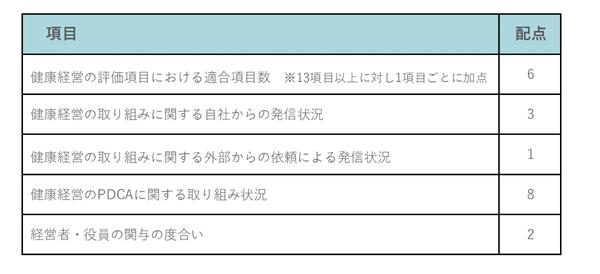

また、ブライト500は項目ごとに配点が割り振られており、各項目の配点によって上位の法人を算出しています。2025年度のブライト500の配点割合は、以下のとおりです。

なお、配点ウェイトは毎年変化する可能性があります。最新のウェイトを確認したい場合は、経済産業省が発表している資料や、健康経営優良法人認定事務局による情報を確認してみてください。

ブライト500の配点ウェイトの概要は下記となります。

・健康経営の評価項目における適合項目数

ブライト500の認定要件では、健康経営の評価項目に適合している項目数が重要な配点ウェイトを占めています。評価項目は多岐にわたり、健康経営の取り組みの充実度を測る指標となります。15項目のうち13項目以上を満たすことが必要で、適合項目数が多いほど、健康経営に積極的に取り組んでいると評価され、高得点につながります。

・健康経営の取り組みに関する自社からの発信状況

ブライト500の認定要件の中で大きな特徴は、自社の健康経営の取り組みを社内外に情報発信しているかどうかが大きな評価ポイントになる点です。ただ健康経営施策に取り組むのではなく、行った取り組みをホームページやSNS、ポスター、パンフレットなどで発信していくことが重要な加点要件になります。

・健康経営の取り組みに関する外部からの依頼による発信状況

外部から依頼を受けて自社の取り組みを積極的に発信していくことも大きな評価ポイントになります。健康経営等に関する講演会での登壇や新聞社、テレビ局の取材・見学の受け入れ、健康経営に興味のある他企業からの相談の受け入れなどに積極的に取り組むことで加点につながります。

・健康経営のPDCAに関する取り組み状況

健康経営優良法人認定2024から一番ウェイトが大きくなったのが、健康経営のPDCAに関する取り組み状況です。設問が3つあり、1/昨年度までの健康経営の実施について具体的に何を評価しているか、2/具体的にどのような評価内容を検証しているか、3/昨年度までの健康経営の取り組みについて具体的に評価・改善を実施した内容を回答する必要があります。何を評価をしているか、評価内容の検証については、チェックをいくつでも付けられますので、なるべく多くつけた方が加点対象になるでしょう。

・経営者・役員の関与の度合い

経営者・役員がどの程度健康経営に関与しているかも重要な項目になります。関与しているかどうかだけでなく、どこまで関与しているか、何に参加しているかなども問われますので、経営者・役員の方が積極的に健康経営にかかわっていくのが大切です。

健康経営優良法人に認定されることで得られる5つのメリット

健康経営優良法人の認定を目指す企業が増えているのには、さまざまなメリットがあるからです。

では、実際に認定を受けることで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、健康経営優良法人として認定されることで得られる5つのメリットを紹介します。

1. 企業価値とブランド力の向上

健康経営優良法人の認定は、企業の健康経営への積極的な取り組みを評価するものです。特別なロゴマークの使用が許可され、健康経営に対する姿勢を対外的にアピールできます。これにより、ステークホルダーや金融機関からの信頼獲得につながり、企業価値の向上が期待できます。

2. 資金調達面での優遇措置

運転資金の融資において、健康経営優良法人には金利の引き下げや特別利率の適用、補償料の減額・免除などの優遇制度が用意されています。また、健康経営に特化した各種助成金・補助金を活用することも可能です。

3. 人材採用・定着率の向上

従業員の健康を大切にする企業として認知されることで、ワークライフバランスを重視する優秀な人材から選ばれやすくなります。また、既存の従業員の満足度向上にもつながり、人材の定着率向上が期待できます。

4. 生産性と業績の向上

従業員の心身の健康管理を重視することで、一人ひとりの生産性が向上します。結果として、企業全体の業績向上につながり、持続的な成長が期待できます。

5. 各種優遇制度の活用

公共調達における加点や保険料の割引など、様々な優遇制度を活用できます。国の入札案件では総合評価落札方式において加点されることがあり、また一部の保険会社では認定企業向けの特別な保険料率や割引プランが用意されています。

まとめ

健康経営は、企業にとって単なる健康施策の導入にとどまらず、長期的な視野での経営戦略として位置付けられています。健康経営優良法人や健康経営銘柄の認定を受けることで、企業はブランド力を高めるだけでなく、資金調達や優秀な人材の獲得においても有利な立場を築くことができます。

また、健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する企業を評価・認定する制度です。この制度は、大規模法人と中小規模法人に分かれており、それぞれの規模に応じた認定基準が設けられています。

特に優れた取り組みを行う企業は、大規模法人では「ホワイト500」、中小規模法人では「ブライト500」として更なる認定を受けることができます。認定を受けることで、企業ブランドの向上、資金調達の優遇、優秀な人材の確保など、7つの具体的なメリットを享受することができます。

健康経営を推進するためには、定期健康診断の完全実施やストレスチェック、ワークライフバランスの推進など、16の具体的な施策があります。実際に認定を受けている企業の事例を見ると、それぞれの企業が独自の工夫を凝らしながら、従業員の健康増進に取り組んでいることがわかります。

今後、健康経営の重要性はますます高まっていくことが予想されます。企業が持続的に成長していくためには、従業員の健康管理を経営戦略の一つとして位置づけ、積極的に取り組んでいくことが不可欠だといえるでしょう。

ぜひ、本コラムとお役立ち資料を参考に、自社の採用活動に採用マーケティングを取り入れ、企業の成長に繋がる採用を実現してください。